Stéphane Lambert

AUTOUR D'UNE ŒUVRE

Les Nymphéas de Claude Monet

À la rencontre d’une personnalité du monde de l’art et de la culture, nous avons posé une question simple :

quelle œuvre vous a marqué et compte dans votre vie et votre parcours ?

Retour sur la fascination, l’émerveillement, le trouble ou le choc suscités par une œuvre d’art…

Par Fanny Revault

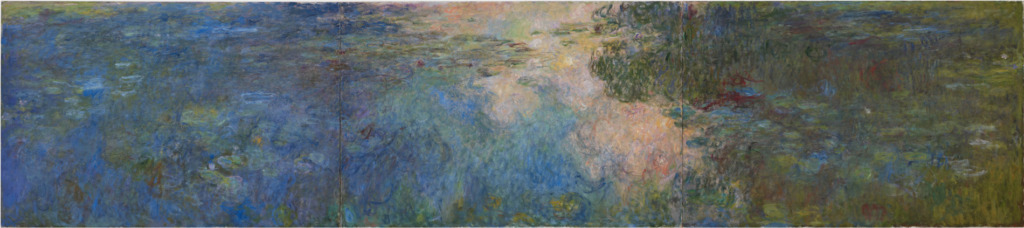

Claude Monet, grand maître qui a bouleversé la peinture à la fin du XIXe siècle, incarne le passage de la tradition vers la modernité. Avec sa série des Nymphéas, il réalisera l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre et poussera sa peinture aux limites de l’art abstrait. Explorant les reflets changeants et les subtilités lumineuses d’un bassin recouvert de nénuphars, il cherche à restituer l’atmosphère vibratoire de cette surface de ciel. Stéphane Lambert, romancier, poète, essayiste, part toujours d’une image pour écrire. Ici, l’écrivain nous raconte le choc émotionnel éprouvé à la Fondation Beyeler devant Le Bassin aux nymphéas de Claude Monet, l’invitant ainsi à prendre sa plume…

Qu’avez-vous ressenti la première fois que vous avez vu un panneau des Nymphéas de Monet ?

Quand j’ai été confronté, pour la première fois, à un panneau des Nymphéas à la Fondation Beyeler, la modernité de l’œuvre m’a immédiatement sauté au visage. Il s’est passé quelque chose de très mystérieux en moi. Quand j’ai vu cette peinture, ça a été comme une évidence. C’est comme si ce tableau m’invitait à écrire un livre.

Comment Monet sort-il du cadre traditionnel de la peinture ?

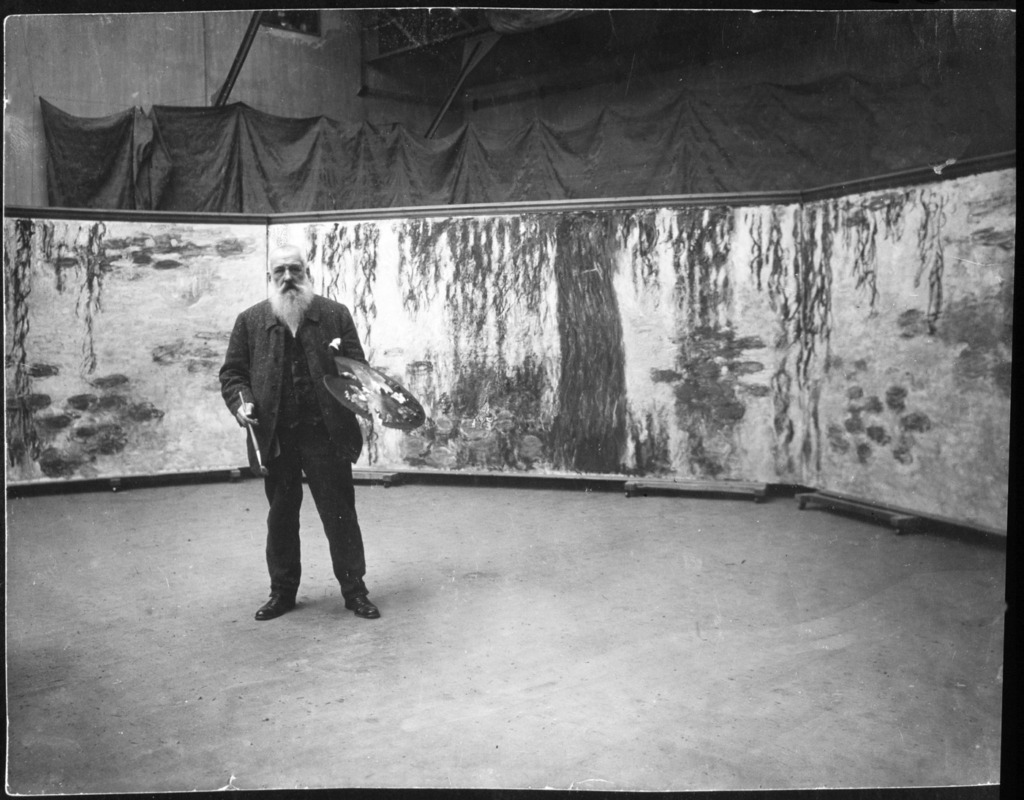

Il bouleverse le cadre traditionnel de la peinture parce que, normalement, tous les éléments sont structurés dans un tableau. Il y a un espace pour le ciel, même s’il est parfois minime, un espace pour la terre et une perspective. Or, dans les Nymphéas de Monet, tout est mélangé. Monet a poussé le réalisme jusqu’au bout de sa logique, puisqu’il a fait une sorte de focus cinématographique sur l’eau, reflétant les éléments. À partir de là, tous les éléments sont bousculés, désordonnés. Il n’y a plus d’ordre : au lieu de regarder horizontalement, on regarde vers le bas, on voit le ciel réverbéré dans l’eau, tout en gardant la transparence de celle-ci, avec les nymphéas à sa surface. On a donc toutes les couches du réel qui se mélangent à la surface du tableau.

Comment percevez-vous la démarche artistique de Monet ?

Ce qui est prodigieux chez Monet, c’est qu’il n’a pas adopté de posture : il est allé au bout de sa démarche de peintre réaliste, usant de tous ses procédés qu’il a mis en place par l’expérience, parce que Monet était avant tout un empirique. Ce n’était pas du tout un théoricien. Artistiquement, c’était une démarche importante de se dire qu’il fallait, face à l’émergence de ce nouveau média qu’est la photographie, creuser davantage. Cela revenait à se demander en quoi la peinture n’était pas morte, et quels en étaient les fondements.

Existe-t-il une continuité entre Monet et certains artistes modernes ou contemporains ? Avec les Nymphéas, Monet inaugure au début du XXe siècle, une expérience immersive et méditative. Je pense à Marc Rothko, qui plus tard, recherchera aussi cette quête de modernité et de spiritualité… Peut-on dire que Monet a en quelque sorte annoncé l’abstraction ?

Il y a une vraie immersion dans l’œuvre de Monet, sa peinture interagit avec le lieu, comme c’est le cas avec les grandes œuvres de Rothko. Et évidemment, Rothko, de ce point de vue-là, est un des héritiers de Monet.

Monet a voulu ce lieu, la fondation Beyeler, comme une sorte de temple moderne où la spiritualité va de pair avec la contemplation de l’art. Finalement, le projet de Rothko est assez similaire avec sa chapelle à Houston. C’est en cela, peut-être, qu’il y a un côté abstrait chez Monet : on perd ses repères. On entre dans la peinture, c’est une sensation, une émotion, et je pense que c’est ça la caractéristique de l’art abstrait.

C’est vraiment une œuvre dans laquelle on entre par la sensation qui en déborde. On dit d’ailleurs souvent de Monet qu’il a inventé l’abstraction, et d’une certaine manière, c’est vrai si on tient compte de l’influence qu’il a eu.

« Malgré l’affirmation générale selon laquelle Cézanne a créé une nouvelle vision et qu’il est le père de la peinture moderne, personnellement je préfère Monet ». Mark Rothko

© Fondation Beyeler, Photo : Mark Niedermann

Les nymphéas de Monet à la Fondation Beyeler, © Fondation Beyeler

Mais selon vous, Monet était-il vraiment un peintre abstrait ?

Si on l’aborde d’un autre point de vue, Monet n’est pas un abstrait puisque je pense que l’abstraction est quelque chose de très éloigné de sa démarche. Il a été le plus loin qu’on puisse aller sur ce chemin-là : partir d’un élément réel pour peindre jusqu’à l’effacement total du motif. Mais il n’est jamais passé de l’autre côté. Ce n’était pas comme les vrais abstraits du XXe siècle, qui partent finalement de l’intériorité humaine pour produire une image. Monet, lui, est toujours parti d’une vision extérieure, de ce qui contaminait cette vision — aussi bien ses sens que la maladie, puisque la cataracte a vraiment influencé son œuvre.

Que pensez-vous de Monet, en tant qu’homme et en tant qu’artiste ?

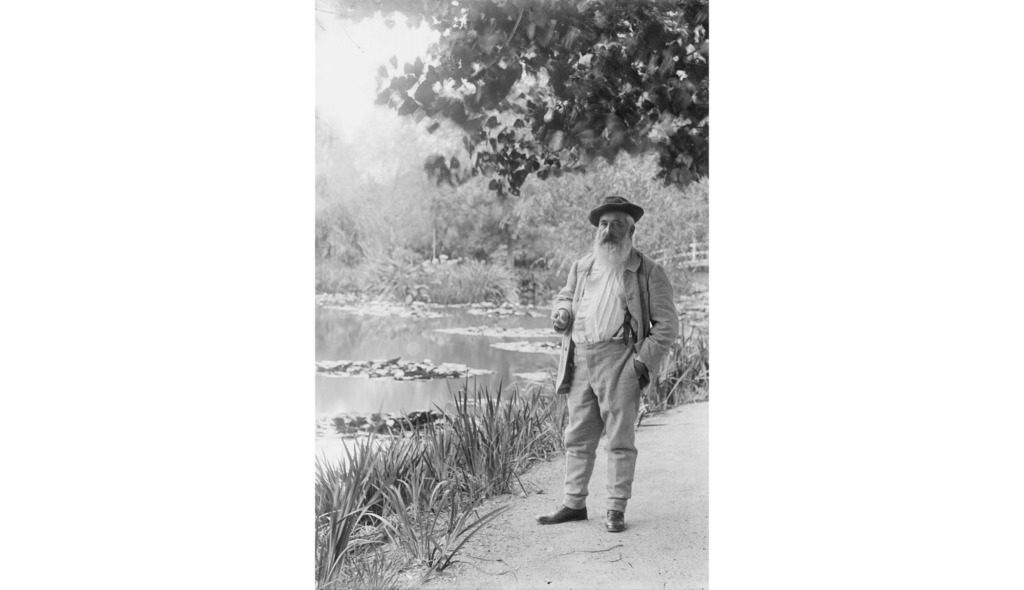

Il s’était mis en tête d’offrir ces panneaux des Nymphéas à la France pour célébrer la fin de la Première Guerre mondiale. C’était très beau, cette idée de ce vieil homme, vivant à l’écart de la ville. Giverny était devenu son repère, son propre monde, ou il conçu ses jardins et ses étangs.

Ce vieil homme avait déjà enterré tous ses condisciples de l’impressionnisme. Il avait enterré le siècle où il était né, dans cet isolement qui était le sien, dans ce refuge. Et imaginer qu’il pouvait encore apporter quelque chose comme ça, à travers son art, c’était à la fois émouvant et vertigineux. Mais en même temps, il l’a fait parce que c’était un geste qui allait révolutionner l’art et l’ébranler pendant des décennies.

Vous êtes écrivain. Quelle influence cette œuvre a-t-elle eu sur votre écriture ? Comment cette personnalité vous a t-elle inspirée ?

Depuis que j’écris, je parle de choses visuelles, d’images mentales, mais je n’avais jamais, avant de voir ce panneau de Monet, imaginé écrire un livre entier sur l’art. Je vis maintenant près de Giverny, ce qui montre combien ce choc émotionnel avec les Nymphéas a compté pour moi. L’image communément admise de Monet est celle d’un peintre, homme jovial et bon vivant – ce qu’il était en partie. Mais cette vision masque la complexité de sa personnalité, marquée par de nombreuses nuances et une certaine part d’ombre. Une forme d’intranquillité, d’inconfort intérieur le traversait en permanence, l’empêchant de se reposer sur ses acquis. Jamais il ne s’est satisfait de ce qu’il avait accompli, ni proclamé que son œuvre était achevée. Une force intérieure le tourmentait — et c’est sans doute cette même force qui l’a poussé à sans cesse approfondir sa démarche picturale et à repousser les limites de son art.