AUTOUR D’UNE ŒUVRE

Le violon d’Ingres de Man Ray, les années folles.

Par Fanny Revault

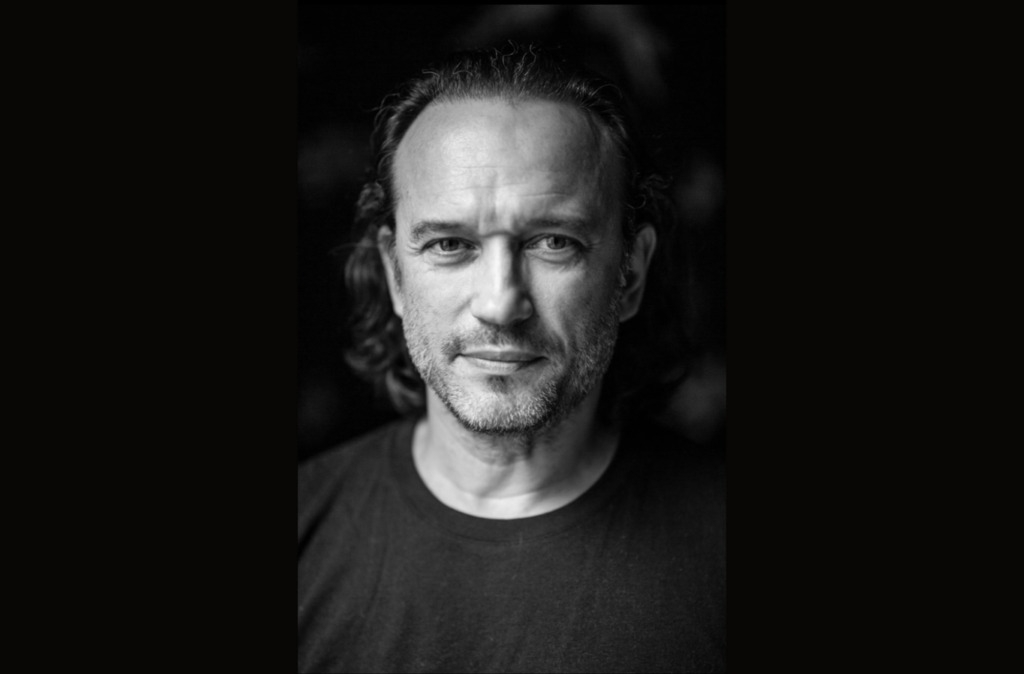

Avant de s’affirmer sur la scène et les écrans, Vincent Perez s’est consacré au dessin puis à la photographie qu’il a étudié à Vevey. Il conserve de ce parcours un regard aiguisé et un intérêt particulier pour les arts graphiques. Dans son dernier ouvrage Ombres et Lumières éditée aux éditions Skira, l’artiste présente des nus argentiques photographiés dans un lieu emblématique de la bohème artistique de Paris, la Grande Chaumière, où tant d’artistes dont Balthus, Miró, Louise Bourgeois ont œuvré. Sensible à l’histoire de cet atelier mythique, Vincent Perez en capture le souffle et, avec une grande virtuosité, fait revivre certaines de ses figures iconiques, comme Kiki de Montparnasse.

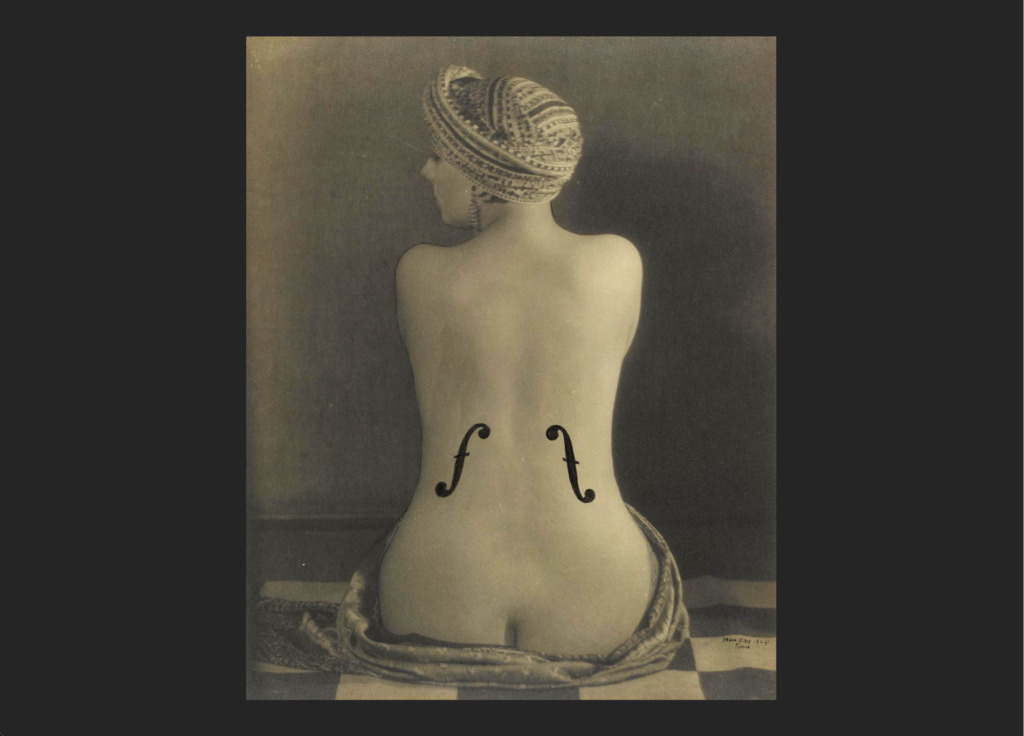

Pour cet entretien autour d’une œuvre, Vincent Perez revient sur sa fascination pour une photographie : Le Violon d’Ingres de Man Ray de 1924, image représentative du surréalisme, une époque de renouveau et de grande liberté. Le modèle Alice Prin, dite Kiki de Montparnasse, est représentée nue, sur le dos de laquelle Man Ray apposa par la suite les ouïes d’un violon. Un siècle plus tard, cette photographie inspire toujours, incarnant les années folles à Montparnasse. Rencontre.

Dans votre parcours de photographe, une œuvre vous a marqué : Le violon d’Ingres de Man Ray. Qu’évoque pour vous cette photographie ?

Cette photographie de Man Ray ressort, parmi d’autres inspirations comme les nus d’Irving Pen. Elle est sûrement la photographie la plus connue au monde, c’est Le violon d’Ingres faite en 1924 par Man Ray avec son modèle Alice Pin dite Kiki de Montparnasse. Ce moment correspond à une époque révolutionnaire qui est le début du surréalisme et la fin du dadaïsme.

Cette période fut marquée par une grande effervescence culturelle et intellectuelle… Qu’est-ce qui vous attire dans le contexte des années folles à Paris ?

Le début du surréalisme fut un mouvement extraordinaire du monde des arts à Montparnasse, une bulle de liberté qui s’est développée entre 1919 et 1927, où Montparnasse fut magique, célébrissime de par ses fêtes folles et puis par ce besoin de sortir d’une guerre et de réinventer un monde. En somme, une période de la métamorphose. J’aime d’ailleurs beaucoup cette phrase d’André Malraux qui dit Le monde de l’art n’est pas celui de l’immortalité, c’est celui de la métamorphose.

Cette photographie incarne cette période du surréalisme, et d’ailleurs André Breton l’a possédée pendant des années et il est le premier à l’avoir éditée dans sa revue La littérature. C’est donc une image iconique de cette période extraordinaire de Montparnasse, du Grand Montparnasse. Cette image extraordinaire est d’ailleurs la photographie la plus chère au monde, elle a été vendue à 12 millions d’euros il y a deux ans, et elle est devenue la photo la plus connue au monde.

Le début du surréalisme fut un mouvement extraordinaire

du monde des arts à Montparnasse.

Cette photographie incarne donc cette période de la « métamorphose » où peinture et photographie se rejoignent. Le titre même Le violon d’Ingres évoque un grand peintre néo-classique…

Bien évidemment, l’histoire de cette photographie parle de l’inspiration de La baigneuse de Valpinçon d’Ingres (1808), et d’une des baigneuses du Bain turc (1862). Elle est plus ou moins dans la même position et la même attitude qu’elle, avec le turban dans les cheveux.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, La Baigneuse Valpinçon, 1808, Musée du Louvre, Paris

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Le Bain Turc, 1862, Musée du Louvre, Paris

Qu’est-ce qui vous séduit dans cette image ?

La beauté de l’image vient de sa pureté, de sa simplicité, de ce coup de lumière venant de la droite. Et puis ce regard qui se penche, son profil perdu qui part sur la gauche. Le fond semble avoir été dessiné au fusain. On a vraiment le sentiment que des coups de crayon ont été passés sur le fond de l’image. Nous ne sommes pas très loin du tableau, de la réinvention d’un tableau. Nous revenons à l’idée de la métamorphose d’une image à une autre.

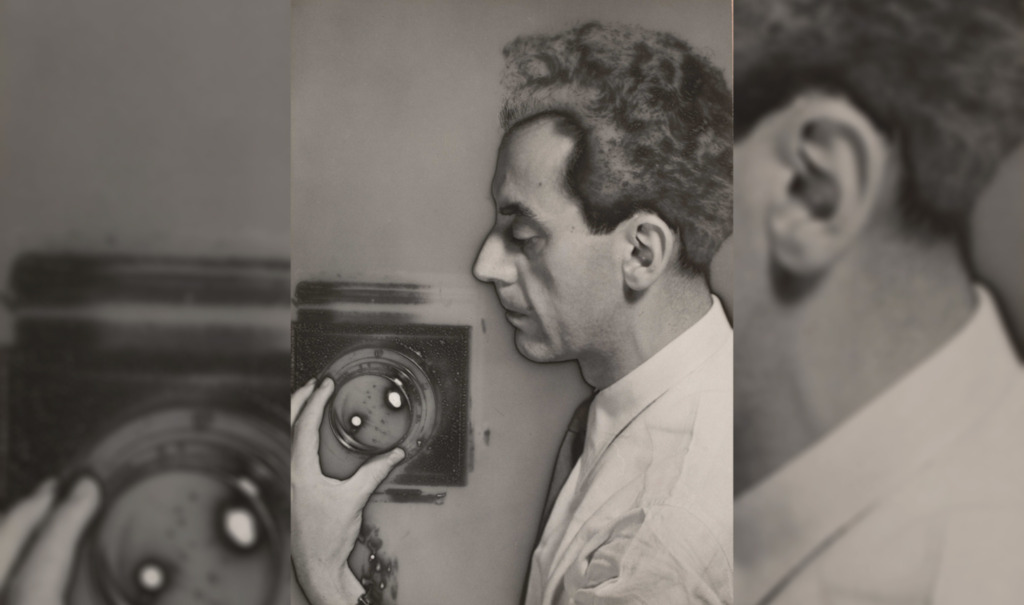

Quittant New York où les expériences du mouvement dada new-yorkais furent infructueuses, Man Ray, jeune peintre et photographe, arriva à Paris en 1921 et tenta de poursuivre sa voie…

Man Ray était probablement un peintre frustré qui n’a jamais réussi à se faire connaître en tant que peintre et qui, à travers la photographie a trouvé son chemin d’artiste. Il termine donc cette image-là avec des coups de pinceau à l’encre de Chine pour dessiner les ouïes, juste au-dessus de ses reins.

Je me dis que ce n’était pas forcément l’idée de départ, mais peut-être que je me trompe. Qui a eu l’idée des ouïes ? Je pense que cela vient de Man Ray, mais peut-être pas. Dès le début, cette idée a surement été évoquée via une collaboration artistique extraordinaire entre ces deux artistes. Parce que Kiki de Montparnasse était aussi une artiste. Hormis ses multiples activités (actrice, chanteuse, danseuse et modèle pour peintres), la jeune femme peignait aussi, plutôt de la peinture naïve.

Man Ray s’installe dans le quartier de Montparnasse en arrivant à Paris (en 1921) et rencontre Kiki de Montparnasse qui devient sa muse. Que dit cette image de la relation entre Man Ray et son modèle ?

Dans Le violon d’Ingres, il y a beaucoup de la relation du modèle et du photographe. Kiki de Montparnasse était une artiste, sa vie entière était une œuvre d’art. Ils y avaient une relation extrêmement complexe. Tous les deux refusaient d’ailleurs de vivre dans une forme de bourgeoisie du couple, et prônaient la liberté de chacun, alors qu’ils étaient en couple. Chacun d’eux vivaient cela de manière difficile. Tout le monde parlait des grandes disputes qu’il pouvait y avoir dans ce couple-là.

En 1924, leur relation a duré six ans. Lorsqu’ils ont commencé leur histoire d’amour, ils vivaient à l’hôtel Istria. Lors de cette photographie, je pense qu’ils étaient dans son deuxième atelier, rue de Campagne première, la fameuse rue avec ses ateliers d’artiste, nous sommes vraiment au cœur de Montparnasse…

Kiki de Montparnasse était une artiste,

sa vie entière était une œuvre d’art.

Lors que Man Ray proposa à Kiki de la photographier, elle hésita, Kiki étant modèle pour de nombreux peintres. Man Ray raconte dans son autobiographie qu’il réussit alors à la convaincre en lui disant : « je photographie comme je peints ».

Effectivement, Kiki de Montparnasse hésita car elle disait ne pas vouloir montrer ses défauts. Elle trouvait qu’il y a un côté extrêmement cru dans la photographie. Et Man Ray avait ce génie, qui vient du fait qu’il continuait son parcours de peintre à travers la photographie, pour transformer le sujet comme le ferait un peintre.

Sa rencontre avec Kiki a été décisive dans le parcours de Man Ray. Elle lui a appris la langue française, et bien d’autres choses. Ils se nourrissaient l’un de l’autre…

Je pense que Kiki de Montparnasse était son « sésame » parce que lui arrivait de New York où il venait de faire une exposition désastreuse de son travail de peinture. Et en arrivant à Paris, Man Ray croise par hasard cette fille dont tout le monde parle, qui sortait de la misère à Montparnasse. Montparnasse était vraiment le tiers-monde à cette époque, personne ne voulait vivre là-bas. Et à partir de 1927, Montparnasse changea petit à petit, les touristes commençaient à arriver, puis les loyers ont augmenté et les artistes ont fini par partir. Mais Kiki a croisé la route de Soutine, Modigliani, les deux amis et par la suite Kisling, qui a fait des magnifiques nus d’elle. Elle a eu des histoires d’amour avec certains peintres, mais la rencontre avec Man Ray a été une rencontre forte et importante qui témoigne d’un mouvement incroyable, le Surréalisme.

(Portrait de Kiki) Femme assise à la robe bleue, Amedeo Modigliani, 1918-1919, huile sur toile.

Gustaw Gwozdecki – Kiki de Montparnasse, 1920

Nu couché à la toile de Jouy, Tsuguharu Foujita, 1922, huile, encre, fusain et crayon sur toile, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris

Constant Detré, Portrait de Kiki de Montparnasse, vers 1920-1925

Kees van Dongen, Portrait d’une femme avec une cigarette, 1922 – 1924, Museo Thyssen Bornemisza

Vous présentez aujourd’hui un travail photographique autour du nu, Ombres et Lumières éditées aux éditions Skira, dans la lignée d’Irving Penn et de Richard Avedon. Que cherchez-vous à travers cette réalisation ?

Je pense que j’ai enfin réussi à créer une œuvre photographique qui est celle dont je rêvais. Il y a une sorte d’accomplissement avec cette œuvre. D’une certaine façon, j’avais besoin que ces images existent.

À travers vos différentes activités (acteur, réalisateur, photographe), vous interrogez l’image. D’où vous vient cette fascination pour le nu ?

Je pense que cette fascination pour le nu vient de mon enfance, lorsque je suivais des cours par correspondance avec l’école ABC à Paris, et que je dessinais les corps, les ombres, les mains, les poitrines et les hanches, etc… L’observation du corps humain est la base de l’apprentissage en dessin. En étudiant le dessin enfant, je pensais que j’allais devenir peintre mais j’ai choisi la photographie.

Mon regard fut très tôt attiré par les photographies de nus d’Irving Penn et de Man Ray qui sont des œuvres d’art extraordinaires. J’admire aussi beaucoup les photographes humanistes, comme Willy Ronis que j’ai eu la chance de rencontrer. En peinture ou en photographie, je pense que le nu est ce qu’il y a de plus beau. Quand un nu est réussi, que ce soit un homme ou une femme, il rejoint toute l’histoire de l’art depuis l’art antique, dans une sorte de continuité extraordinaire. D’ailleurs, c’est extrêmement compliqué de réussir des nus, parce qu’on peut très facilement passer du banal au vulgaire, le nu peut être insignifiant, magnifié, érotique. Et quand l’art se déploie grâce à une image, grâce à un nu, il y a une sorte d’expression d’humanité qui me bouleverse.

En peinture ou en photographie,

je pense que le nu est ce qu’il y a de plus beau.

Comment vous ait venu l’idée de photographier des modèles de peintres dans l’un des lieux les plus emblématiques de l’École de Paris : La Grande Chaumière ?

L’idée au départ ne vient pas de moi, on m’a proposé un jour cette idée : j’avais fait une photographie dans mon livre précédent d’un modèle qui posait dans un atelier à Saint-Pétersbourg, et c’est cette image-là qui a inspiré ce travail et l’idée d’explorer des photographies de modèles de peintres…

Qu’avez-vous ressenti en photographiant ces modèles de peintres dans l’atmosphère de ce lieu mythique du Montparnasse bouillonnant des années 1920 ?

En réalisant ces photographies, j’ai eu le sentiment que l’atmosphère de Montparnasse des années folles était revenue tout autour de moi dans l’atelier. Je pense que c’est palpable lorsqu’on regarde ces photographies. Ombres et Lumières est une sorte de voyage dans le temps.

Le nu nous ramène à l’intemporel… Il est un genre artistique sans cesse renouvelé depuis l’antiquité. Des sculptures paléolithiques les plus anciennes à la Vénus de Milo, d’Ingres à Man Ray jusqu’à aujourd’hui… l’histoire du nu féminin traverse toute l’histoire de l’art et a toujours fasciné.

Oui, le nu, finalement, est aussi au tout début de la Bible : Adam et Eve étaient nus, et c’est là que tous les problèmes ont commencés (rire). Ombres et lumières, parle de tout ce que peut évoquer le nu d’une femme.

On me demande pourquoi je ne photographie pas les hommes, c’est parce que je ne suis pas prêt. Même si j’en ai fait, ça me parle moins, alors que le corps d’une femme, photographiée, magnifiée, me parle de l’origine du monde, de l’humanité, on est tous sortis d’une femme, on a tous été fabriqués dans le ventre d’une femme. Le corps d’une femme, on le cache, le brutalise, le magnifie… Tout ce que qu’il évoque est extraordinaire.

Ombres et Lumières est une sorte de voyage dans le temps.

Comment votre œil d’acteur et de réalisateur a-t-il alimenté votre regard sur la photographie ?

La réalisation, l’écriture, la photographie… c’est une science empirique. Lorsqu’on rentre dans un parcours, on découvre au fur et à mesure des nouvelles choses qui vous inspire. Ombres et lumières a inspiré un film sur lequel je travaille en ce moment. J’ai plusieurs projets, mais il y en a un justement sur cette période des années folles à Montparnasse, et notamment sur Kiki de Montparnasse…

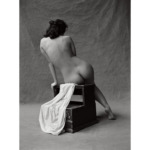

Vincent Perez, Étude, assise de dos, © Vincent Perez, 2024, Ombres et lumières, Skira

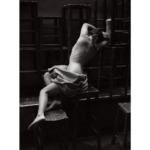

Vincent Perez, Lamentation, © Vincent Perez, 2024, Ombres et lumières, Skira

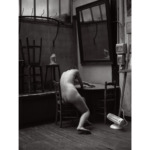

Vincent Perez, Déployée, © Vincent Perez, 2024, Ombres et lumières, Skira

Vincent Perez, Solitude, © Vincent Perez, 2024, Ombres et lumières, Skira

Le violon d’Ingres de Man Ray où Kiki de Montparnasse pose nue dans cette période florissante des années folles à Paris a inspiré vos travaux. En conclusion, que transmet cette image ?

Cette photographie de Man Ray date de 1924. C’est intéressant de se projeter un siècle en arrière, parce que c’était une période de réinvention. Le monde se réinventait, le monde des arts innovait, et peut-être que cela peut nous inspirer, un siècle plus tard.

C’est une œuvre qui traverse le temps et en traversant le temps, elle se transforme encore aujourd’hui à travers nos regards. Nous ne voyons pas les choses de la même manière aujourd’hui que nous les voyons il y a vingt ans ou il y a quarante ans, cela fait partie de l’évolution de l’humanité.

Vincent Perez : Ombres et Lumières / Lights and Shadows

Photographie

Editions Skira

Édition reliée bilingue français / anglais

23 × 29 cm • 144 pages • 95 images