Eva Hesse : portait d’une pionnière

Par Fanny Revault

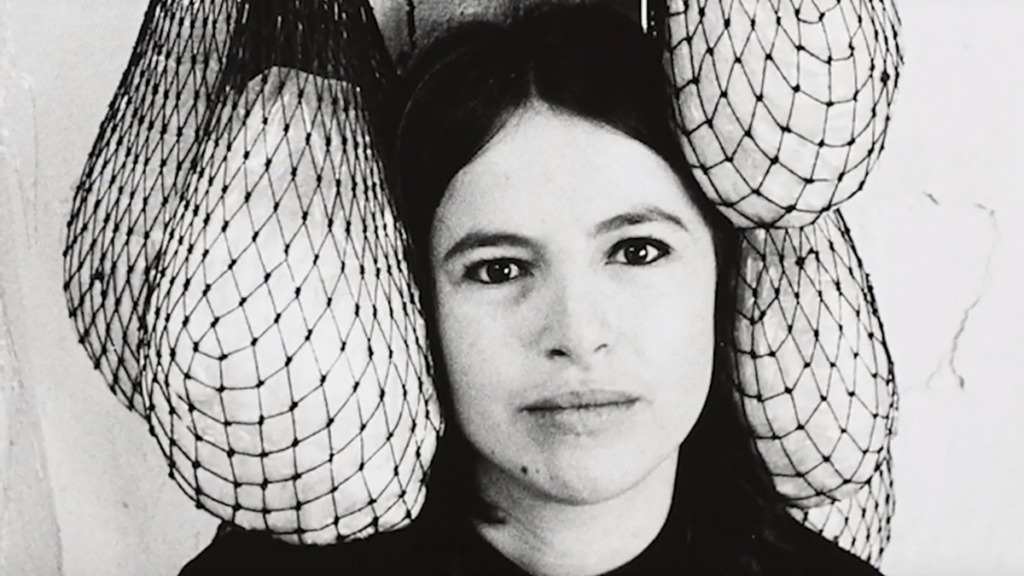

D’origine allemande, Eva Hesse est une artiste américaine qui a réinventé le langage de la sculpture avec l’usage de matériaux non conventionnels et souples, comme le latex, la fibre de verre, le tissu et le plastique. Dès 1966, la jeune femme crée des sculptures aux formes organiques, molles, reflet d’un état intérieur, représentation viscérale d’une artiste complexe et singulière forgée aux épreuves de la vie. Ses créations subtiles sont jugées « excentriques », absurdes et répétitives affranchies des lignes droites et rigides du minimalisme.

Sa courte vie s’est terminée tragiquement à l’âge de trente-quatre ans en 1970, au moment où elle commençait à être reconnue dans le monde de l’art new-yorkais, principalement masculin. « La vie ne dure pas. L’art ne dure pas. », avait déclaré Eva Hesse. Si sa vie fut courte, son art lui a duré. Il reste très influent et continue de fasciner… Rencontre avec le critique d’art Olivier Kaeppelin, membre du comité du prix Carta Bianca, autour de cette figure pionnière.

Pour cet entretien autour d’une artiste, vous avez choisi Eva Hesse. Pourquoi ?

Eva Hesse est une femme d’origine juive allemande dont j’admire beaucoup le travail, la personnalité et la situation d’artiste. À la fin de l’été 1939, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, elle fuit avec ses parents l’Allemagne pour s’installer aux États-Unis. Eva Hesse va vivre très peu de temps, décédée prématurément en 1970 à l’âge de trente-quatre ans, et va laisser une œuvre étonnante…

Quel est le cheminement artistique d’Eva Hesse ?

Ses premières œuvres du début des années 60 sont des œuvres très colorées et expressionnistes témoignant d’une vitalité incroyable. On y trouve des dessins extraordinaires et des petites peintures.

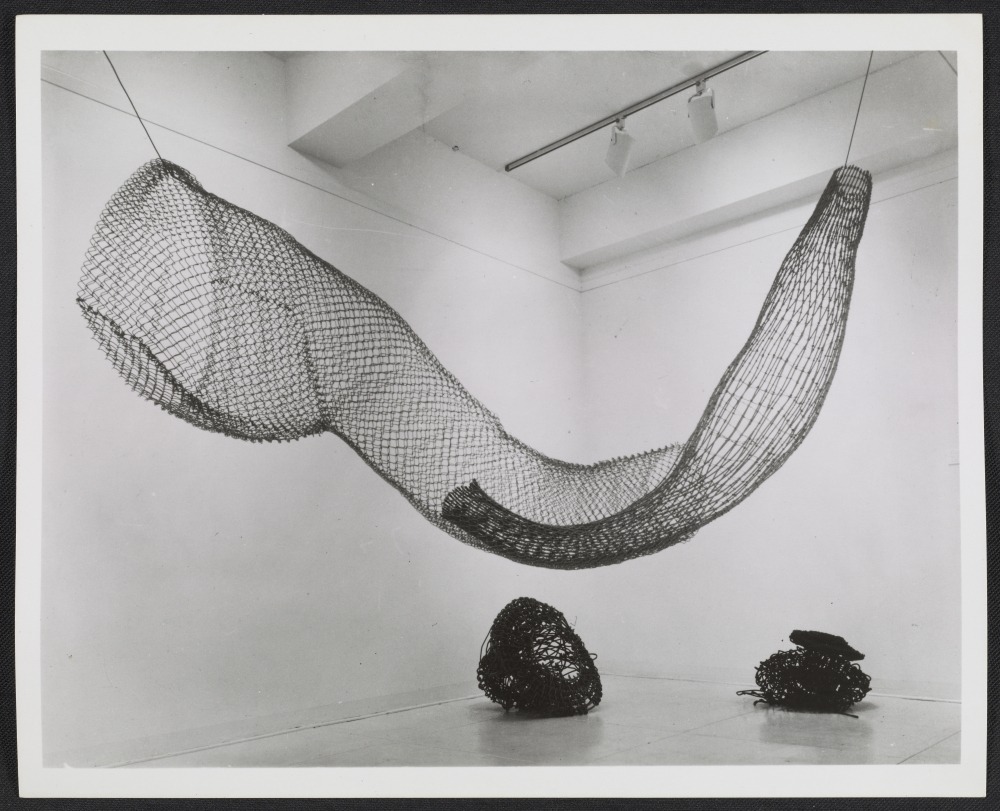

Plus tard, en 1966, elle va chercher à mettre toute son énergie dans une forme plus minimale et économique. Une forme jouant sur l’ensemble de l’espace, à l’inverse de ses œuvres accrochées à un mur ou simplement posées sur un socle. Elle va transformer la peinture en un immense territoire prenant possession de l’espace et de la lumière du musée. Cela va être le début d’une série de grandes installations…

En réduisant ses moyens dans l’esprit du minimalisme, et en employant des matériaux les plus simples, Eva Hesse a souvent été associée cette mouvance, tout en s’y démarquant…

Eva Hesse va être rattachée à ce qu’on a appelé le minimalisme. Parmi les artistes les plus connus, elle fréquentait Sol Lewitt qui était presque comme un frère pour elle. Certains diront que ses sculptures sont proches de l’art minimal. Mais elle savait parfaitement qu’elle faisait autre chose. Elle reprend certains codes du minimalisme, comme les grands ensembles, les ordres et la répétition des formes mais en y posant des points critiques. Par exemple, elle prend des angles comme un minimaliste mais les déforme, comme des chenilles. Donc elle créée des formes un peu molles et indécises, loin des structures rigides minimalistes.

Comme elle déforme et se saisit de matériaux différents, non nobles, comme le latex ou de matériaux d’usine (cordes, chaines, fils électriques), elle met en crise le minimalisme et annonce déjà autre chose qui pourrait être l’arte povera, c’est-à-dire des artistes qui vont se saisir de toutes sortes de matériaux pour arriver à créer des espaces poétiques. Dans ces espaces, certains y voient des dragons, des araignées, ou une étrange menace…

Elle laisse également une plus grande place à la psychologie et l’expression intime de l’artiste dans son œuvre que ses amis minimalistes. Sa confrontation à la souffrance (exil durant son enfance, décès de sa mère, maladie) a-t-elle joué un rôle déterminant dans son œuvre ?

Oui, hélas, très jeune, elle fait partie de ces artistes confrontés à des contradictions violentes dont la maladie. À trente-quatre ans, on lui diagnostique une tumeur. Je crois qu’on peut dire que l’art va être une réponse à cette pathologie. Donc oui, les blessures rencontrées au cours de sa vie dont la maladie vont jouer un rôle déterminant dans sa création.

Caspar David Friedrich, dit qu’un peintre, s’il peint ce qu’il a devant lui, c’est bien normal puisqu’il regarde avec ses yeux. Mais s’il ne peint pas ce qu’il y a à l’intérieur de lui, alors peut être vaut-il mieux qu’il ne peigne pas ce qu’il y a devant lui.

Je fais le lien avec ce peintre du XIXe siècle parce que je pense qu’elle va exprimer l’intérieur de ses émotions. Elle va se servir de cette lutte contre la maladie pour créer, sans être résignée. L’art est une réponse à la maladie.

Parmi les œuvres d’Eva Hesse, y en a-t-il une en particulier dont vous voudriez nous parler, représentative de cette démarche intérieure ?

Parmi les œuvres qui m’ont marquées, il y a une œuvre, No title, de 1970, conservée au Whitney Museum qui est un enchevêtrement de cordes, de fils électriques et de tissage. Cette forme va s’entendre de plus en plus et envahir l’espace pour devenir une installation en suspension.

C’est une sorte de vision interne d’elle-même qui ne se rabougrit pas, mais au contraire, va prendre de l’ampleur, s’étendre jusqu’au plafond, traverser la salle, revenir et se mêler.

Certains ont dit qu’elle se rapprochait de Louise Bourgeois. Ce n’est pas tout à fait le corps de l’araignée connu de l’artiste, mais tous les fils qu’Eva Hesse tresse y rappelle ce côté arachnéen…

Certains peuvent-il y voir une vision pessimiste d’une œuvre d’art ?

Il n’est pas impossible que certains y voit une vision pessimiste d’une œuvre qui nous dit : « Je suis enfermée, saisie par la toile de l’araignée. Toutes ces masses que j’accroche vont peut-être me tomber dessus et m’emprisonner ».

Eva Hesse n’est pas une artiste brute. Elle ne clame pas : « J’ai mal et je mets tout ça là ». Je ne dis pas que tous les artistes bruts sont comme ça. Je dis qu’Eva Hesse n’est pas une artiste pulsionnelle.

Je ne pense absolument pas que son œuvre reflète un pessimise. Vous savez, il y a une magnifique écrivaine américaine, Carson McCullers, qui a écrit un beau livre, Le cœur est un chasseur solitaire. Je pense qu’Eva Hesse fait partie de cette famille-là, c’est-à-dire d’artistes qui se battent avec la vie, avec la foi, avec quelque chose.

Mais McCullers disait : « les acquisitions de morbidité sont irrecevables ». Un artiste travaille avec ses émotions, avec ce qu’il vit. Le travail d’Eva Hesse se saisit de ce paysage intérieur, il est animé par ce combat contre la souffrance. Et cette réponse à la maladie est ce que nous avons devant nos yeux. Chacun est libre de l’interpréter…

Eva Hesse conçoit-elle ses œuvres comme une forme de résistance ?

L’art est probablement une réponse aux épreuves de la vie. Mais quel que soit le sujet, c’est l’énergie qui compte. On peut penser également à la folie d’Antonin Artaud qui va aller vers quelque chose de tellement vivant que ça va annuler ou repousser une certaine fatalité. Ce qu’on retient, c’est la puissance qu’elle met son art.

Cette extraordinaire force, Eva Hesse va la mettre dans les formes… De ce geste, on l’associera au courant américain de l’Antiforme. Comment invente-t-elle un nouveau langage ?

Eva Hesse garde toujours son intuition et sa vitalité dans son processus créatif. C’est une incroyable énergie l’œuvre d’Eva Hesse. À partir de là, elle va comprendre l’importance de se servir d’une forme. Certains historiens d’art vont l’associer au mouvement de l’Antiforme qui regroupe des artistes tels que Robert Morris et Bruce Nauman. Mais c’est une forme, l’antiforme…

Lorsque le critique d’art Harald Szeemann organise l’exposition historique, Quand les attitudes deviennent formes à la Kunsthalle de Berne en 1969, cela signifie que les attitudes prennent véritablement une forme. L’exposition réunissait quarante artistes d’avant-garde dont notamment, Carl Andre, Joseph Beuys, Sol LeWitt, Richard Long, Robert Morris, Bruce Nauman et Eva Hesse.

Ce n’est pas simplement un art qui équivaut à une attitude, à une vie. Non, la vie et l’art sont liés pour s’exprimer à travers une forme. Ce tournant va devenir très important pour elle parce qu’elle est en train d’inventer un nouveau langage. Ses sculptures inventives aux formes souples reçoivent alors l’attention critique. Tout le monde se retourne vers elle, parmi eux Sol Lewitt, son ancien professeur Joseph Albert, un très grand peintre, Robert Mangold, etc.

Eva Hesse va également rappeler l’importance de sa position de femme. Elle est une des rares femmes à être reconnue sur la scène artistique new-yorkaise, dans un milieu essentiellement masculin.

Eva Hesse est désormais reconnue, elle participe à plus de vingt expositions collectives en 1970. Elle résiste cependant à tout classement et à toute catégorisation…

Très vite, Eva Hesse attire l’attention des critiques d’art qui qualifieront son travail d’abstraction excentrique, titre d’une exposition importante en 1966 à New-York de l’historienne de l’art Lucy R. Lippard. On y trouve des formes entrelacées en répétition formés à partir de gestes intériorisés, une vision personnelle explorant de nouvelles perceptions. Les critiques d’art aiment classer les artistes de cette façon. Mais Eva Hesse va tout de même échapper aux classifications…

Eva Hesse a définitivement innové avec un nouveau langage aux rives du sensible et de l’émotion. Avait-elle conscience de sa contribution dans l’histoire de l’art ?

Oui je pense qu’elle avait conscience de son apport dans le monde de l’art. Comme elle s’emparait de ces espaces d’une façon unique provoquant un sentiment d’étonnement et de surprise chez le regardeur, elle savait qu’elle construisait de l’art et vivait un moment capital. Elle a radicalement changé l’approche de la pratique sculpturale (matériaux, forme, déséquilibre).

Après elle, les mouvements liés à l’antiforme vont émergés. Tous les artistes de l’exposition Quand les attitudes deviennent formes de 1969 vont être, d’une certaine façon, un peu tributaire de l’œuvre extraordinaire d’Eva Hesse.

Son œuvre forte et singulière reste encore très inspirante pour les artistes contemporains de la fin du XXe siècle. Eva Hesse a laissé un bel héritage…

Tout à fait, elle a laissé un bel héritage. Elle va anticiper les tendances qui se développeront dans les décennies à venir. Aujourd’hui encore, cette réflexion sur la matière trouve des échos dans la sculpture contemporaine comme celle de Tony Grand par exemple. Ce grand sculpteur français, dont je prépare une exposition au musée Fabre l’année prochaine, s’est servi aussi de la fibre, etc. Pour moi, c’est une artiste qui ouvre des portes…

Vous êtes membre du comité du prix Carta Bianca, prix donné à des artistes étant au cœur de cette relation entre l’art et la maladie. Une résonance troublante avec l’œuvre d’Eva Hesse…

En effet, je suis membre du comité du prix Carta Bianca. Ce prix est donné à des artistes au croisement de ce dialogue entre la maladie et ce que peut être l’art. Pour cette seconde édition, le Premier Prix a été obtenu par l’artiste Evi Keller.

Carta Bianca cherche à montrer l’importance de cette rencontre qui répare, répond, redonne les forces qui manquent. Et évidemment, je pense à Eva Hesse parce que c’est bien son cas… C’est un peu cavalier de dire cela, mais si elle était encore en vie, elle participerait pleinement à ce prix et on pourrait lui donner.