Par Marwan Kahil

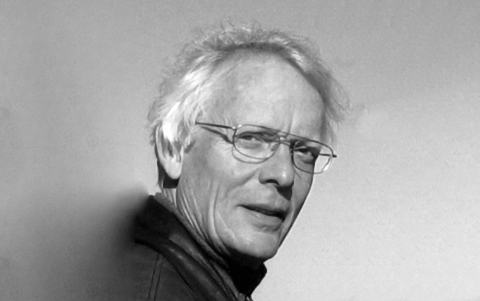

Amoureux des lieux et des atmosphères, Étienne Revault a toujours envisagé la photographie comme alchimie qui révèle et dévoile. Le regard qu’il porte, sensuel autant que spirituel, sur les corps comme sur les ruines, invite par ses choix de cadrages et ses mises en scène à savourer et contempler une réalité poétique, faite d’un dialogue profane autant que sacré où toutes et tous peuvent se retrouver.

Il y a une présence dans le travail artistique du photographe, la sienne autant que celle, soudaine et troublante, qui semble nous happer, nous inviter à partager son regard singulier, comme transporté et habité, pleinement solidaire d’un rituel qui ne demande qu’à débuter et à se poursuivre. Substance orphique, cette matière palpitante que capte le regard d’Étienne Revault. Les corps sont-ils songes à contempler, à rêver ou bien pensées que l’artiste et photographe offre au regard sans d’autre prétention que celle, magnétique, de nous émerveiller ? Corps de pierre, structure de chair, composition alchimique que ces mises en scène qui nous invitent, à devenir Pygmalion et qui offrent aux modèles la chance d’être éternellement Galatée.

Quelle est la place de l’enfance et de la Méditerranée dans votre approche de la photographie ?

Je suis né en Tunisie. Je fus pensionnaire à Melun puis au Mans dans un collège catholique dont je fus renvoyé pour avoir dessiné à la craie sur les murs gris de ma classe, un nu aux seins généreux et aux hanches arrondies. Je retourne aussitôt à Tunis. Mon père, directeur du service ethnologique au CNRS en Tunisie me fait la proposition, quelque temps plus tard, d’intégrer le pôle photographique de son service au sein d’un laboratoire. J’ai ainsi pu faire mon apprentissage et mes premières photographies étaient dans la médina de Tunis.

Quelle a été votre première rencontre avec l’art ?

Mon père m’emmenait au Musée National du Bardo à Tunis avec un carton à dessin et un fusain pour que je dessine. Je l’accompagnais chez des artistes qu’il connaissait, des peintres, des architectes, des sculpteurs. C’était merveilleux de découvrir ces ateliers. Il se servait de l’art comme vecteur de transmission. Il m’a apporté énormément malgré l’aspect rigoureux et sévère de sa personnalité. Une réelle complicité artistique était née entre nous. Le crayon était académique, je dessinais dans les musées, des vases et des bustes mais aussi des visages aux grands yeux et aux lèvres pleines. Le fusain était noir, je pouvais aller loin avec les contrastes, avec l’estompe mais le tout restait sombre. C’est avec la photographie que j’ai pu maîtriser la lumière autant que l’obscurité.

Est-ce l’étude du dessin qui a forgé votre regard aux ombres et lumières ?

J’assistais aux vernissages, allais voir des expositions. Elles m’ont notamment permis de m’intéresser particulièrement à la question de la composition et au cadrage. D’autant que le préposé à la photographie au sein du laboratoire insistait : « Le cadrage d’abord ». Ça a été formateur, de se poser, d’avoir cette réflexion. Lors des reportages dans la médina, je pensais par exemple immédiatement à la composition sans dénaturer le réel. Il y avait finalement quelque chose de l’ordre de la mise en scène. J’avais une lecture du lieu et une écriture du lieu immédiate en songeant à la lumière, aux plans, à la présence des sujets et de l’architecture.

Les pays de lumière restent-ils alors votre terre d’apprentissage ?

Il y a eu Marseille, où j’y effectuais trois stages très formateurs sur plusieurs mois.

Le premier stage fut avec un photographe, assez excentrique qui avait une Porsche et roulait à toute allure. La vitesse engendrait des effets visuels impressionnants, les camions comme de grands pavés rectangulaires se rapprochant de nous menaçants avant d’être soudain doublés. Son studio était sur le port. Je me souviens d’une mission où il fallait photographier un cargo de nuit pour la presse. À l’époque, le flash automatique n’existait pas, on devait utiliser des ampoules bleues au magnésium, à usage unique. Il avait fallu porter une grosse caisse avec des tas de fils, courir très vite et le tout pour une seule prise de vue.

Port de Marseille, Bouches-du-Rhône © Étienne Revault

© Étienne Revault

Le deuxième stage eut lieu chez un photographe industriel qui travaillait beaucoup avec des agences de communication. Un stage un peu plus sérieux mais qui me laissait de la liberté pour mes propres photographies. Je me souviens des échafaudages, des cathédrales d’acier pour photographier des chantiers. Je me retrouvais à travailler à la chambre 4 x 5 inch. Je pouvais jouer sur les décentrements. C’est Nikon qui a fait une optique avec ce même principe pour le 24 x 36mm. À Marseille, j’ai effectué un grand travail sur la ville et son port.

Le dernier stage a été juste parfait, avec un photographe qui me faisait confiance. Je me souviens d’une série de tirages noir et blanc que j’avais complètement ratés. Rejoint dans la chambre noire, près des cuves, il me prit les tirages des mains et il me dit : « tu as surexposé… ne t’inquiète pas.» Il posa sa pipe et refit sous mes yeux les tirages, C’était incroyable, les tirages devenaient des chefs-d’œuvre. Il m’a appris à trouver les équilibres entre les noirs et blancs. Je devais avoir 19 ans. Ce jour-là, je compris la valeur d’un bon tireur. Le laboratoire photo commençait avec les négatifs, qu’on passait dans l’agrandisseur pour projeter l’image sur un papier argentique, normal, dur, doux, brillant ou satiné. Ensuite venait le temps de pose puis la maîtrise du révélateur avant le fixateur. Ce photographe avait énormément d’amis peintres. Comme mon père, il m’embarquait avec lui et me présentait beaucoup d’artistes. Je dois admettre que c’était fabuleux.

En m’installant plus tard à mon compte à Aix-en-Provence, j’ai été très heureux de travailler avec des artistes en tant que photographe indépendant. Une des missions qui m’est restée est celle de photographier des plafonds peints par Jean-Baptiste Van Loo au cœur du patrimoine du XVIIIème siècle, appartements aixois, hôtels particuliers. J’étais très heureux d’être dans ce milieu-là durant quelques temps.

Après le patrimoine français, l’Égypte est venue à vous… Comment cette aventure a-t-elle commencé ?

Un jour, un ami, Jacques Marthelot me rend visite et me dit qu’il est photographe à l’IFAO, l’Institut Français d’Archéologie Orientale au Caire. Il m’informe que le directeur cherche un deuxième photographe. Sans même réfléchir, je lui dis que je signe. L’Égypte c’était pour moi, un rêve. Mais immédiatement l’ami en question me ramena sur terre et me dit, tout en m’encourageant, qu’il fallait monter un dossier. Je me suis donc rendu à Montpellier en prenant quelques photographies dans un carton. L’égyptologue, François Daumas était très exigeant, il me dit à quel point le travail archéologique était sérieux et exigeait d’un photographe de l’être tout autant. J’ai été accepté. Et je me suis finalement rendu au Caire où j’y suis resté trois ans.

Que représente Le Caire pour un jeune homme et encore davantage pour un jeune photographe ?

Pour moi ce fut un rêve éveillé. C’était à la fin des années 60 autant dire l’âge d’or de ce pays aussi bien sur le plan culturel que politique. Je suis tombé amoureux de l’Égypte. Ce n’était pas uniquement des réminiscences de l’air que je respirais en Tunisie, c’était tout l’imaginaire qu’il y avait derrière. Mais aussi je vivais l’instant présent avec le chant du Muezzin sous cette lumière ocre si spéciale dans une brume vaporeuse caressant la ville.

Le travail sur l’archéologie était intéressant et j’étais reconnaissant envers le directeur de m’avoir permis de vivre cette expérience. Je découvrais les chantiers de fouilles, d’innombrables fragments de poteries et des égyptologues passionnés.

D’autre part, pour mon plaisir, je découvrais la médina du Caire, avec ses mystérieux moucharabiehs qui attiraient mon regard et ma curiosité. Entre ombres et lumières, les étroites ruelles m’invitaient à photographier cette architecture picturale ainsi que des scènes de vie colorées et bruyantes.

Et après Le Caire ?

Ce séjour était une bénédiction mais à un moment donné j’ai pris conscience que je devais partir. J’étais attiré par Paris et d’un autre côté, Le Caire semblait vouloir me garder. J’ai dû chercher un autre photographe pour me remplacer et je suis rentré à Paris en affrontant ce qu’il y avait à affronter. Je suis reparti de zéro. Après des semaines de recherches et quelques missions sans importance, je me concentrais sur la réalisation d’un guide sur l’Égypte illustré de mes photographies, il fut publié aux Éditions Philippe Gentil.

J’avais soif de rencontres et il fallait surtout que je bosse. Mon frère, architecte, m’a présenté une amie, Véronique Hartmann, directrice d’édition à la Caisse Nationale des Monuments Historiques. Je lui ai apporté un dossier avec mes photographies, et j’ai été accepté à la revue Monuments Historiques, dite MH. Mon objectif était que mes photographies, surtout en couverture, aient de la gueule, soient percutantes et qu’elles transmettent les émotions que je ressentais in situ. Ce travail m’a permis de parcourir toute la France dans des endroits insoupçonnables et toujours stimulants. J’étais pour ainsi dire nomade, parfois seul dans ces pérégrinations. Ces reportages me permettaient de découvrir des lieux énigmatiques, des abbayes qui m’inspiraient, des ruines qui m’interpellaient. L’architecture romane m’impressionnait avec l’envie de me raconter des histoires, de rencontrer des spectres, des présences. Dans cette architecture qui prête au silence et à la méditation, tout finissait par prendre sens. Et j’avais un respect profond pour cela. J’ai ainsi consacré un livre à l’abbaye du Thoronet.

Vos créations impliquent-elles des mises en scène et la présence de modèles ?

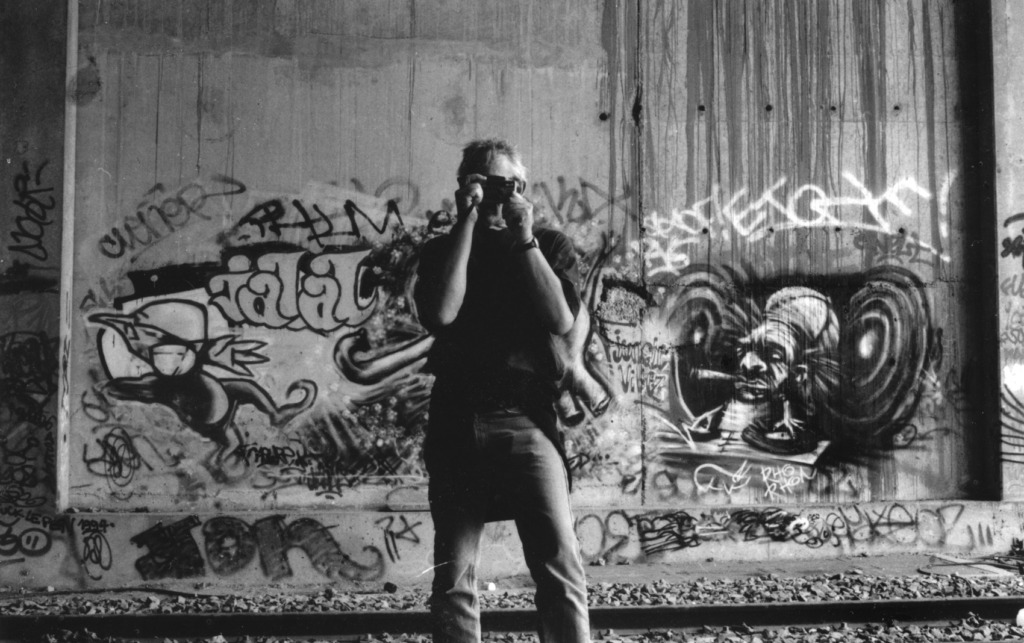

Quel que soit l’espace de création, c’est la recherche d’atmosphère qui m’intéresse et cela y compris pour le travail en studio. Je peux être ému par des architectes contemporaines ou par l’architecture romane et gothique qui m’invitaient à composer le meilleure cadrage de mes photographies. Je m’autorisais à photographier des modèles dans des mises en scène au cœur d’espaces qui me parlaient, dans des jardins, des ruines, des friches, des châteaux.

© Étienne Revault

© Étienne Revault

Quel que soit l’espace de création, c’est la recherche d’atmosphère qui m’intéresse…

Suite à la mise en scène du nu avec la pierre et le monumental, je travaillais aussi dans mon studio avec des modèles. Bien sûr que des artistes comme Jeanloup Sieff, Édouard Boubat pour ne citer qu’eux m’avaient beaucoup inspiré. J’ai toujours gardé une relation forte avec les modèles, hommes ou femmes. Toutes et tous m’ont énormément apporté. Un modèle contorsionniste était photographié sur une grande sphère, ou sur un cube. J’associais aussi le nu avec des fruits, des légumes ou une gourmandise. J’aimais cette alliance et cette analogie. Je photographiais le sujet associé avec la nourriture ou du végétal comme des agaves. J’utilisais aussi des accessoires comme des tulles ou des cordes.

© Étienne Revault

© Étienne Revault

© Étienne Revault

Je m’immergeais dans un univers d’images qui a son propre climat, né de l’alliance du corps et de ces éléments. Mais cela peut être aussi un fruit seul qui aura l’empreinte d’une lèvre ou une bouche qui goûtera une pêche et nous transmettra le désir. Le rapport se fait amoureux, sensuel, photogénique. Les matières s’unissent et se ressemblent dans l’envie. Les sentiments humains m’ont longtemps interpellé, pourquoi ? À cette question, j’ai une part de la réponse qui tient à une seule personne, Annette, ma femme. Il se passait des choses fantastiques et inexplicables lorsque je l’avais dans l’objectif.

Ce sont les sentiments donc qui priment… Est-ce ce travail sur le reportage qui le permet ?

Ce que vous dites est vrai. Je l’ai vécu au Mexique lors de rites très théâtralisés pendant la Semaine Sainte. Je travaillais sur le thème de l’agressivité à l’époque. Un couple d’amis m’a orienté vers le village où ce rituel violent avait lieu. J’ai pu voir ces hommes, le corps nu peint, en transe avec leur masque et leurs yeux exorbités, brandissant des épées en bois. La procession faisait et refaisait le tour du village soulevant un grand nuage de poussière. Dissimulé derrière un talus, je saisissais ces images pas vraiment autorisées. Ce reportage photographique m’a permis de transmettre ces émotions vécues et qui demeurent vivaces. Les rituels qu’ils soient sacrés ou profanes nous lient aux autres et aux lieux.

© Étienne Revault

© Étienne Revault

Les rituels qu’ils soient sacrés ou profanes nous lient aux autres et aux lieux.

Depuis quand datent vos premières photos de nus ?

Pierres à Nus fut la première exposition en 1978. Elle était totalement née de l’influence de mon travail sur le patrimoine architectural. Fruits à Nus fut l’exposition suivante qui me détermina à faire une liaison entre le corps, la chair et la pulpe. Ce travail en studio engendra d’autres thématiques liant le corps à différents éléments, soit à des créations de forme telle que la sphère, le cube soit à des végétaux comme l’agave. Le travail sur le couple et l’harmonie me préoccupa particulièrement mais j’ai eu la chance d’avoir des modèles très coopératifs.

Quel choix personnel s’impose un jour à vous sur votre travail ?

Lors du confinement en 2020, je profitais de ce temps pour revisiter mes archives, quelques nombreux classeurs de négatifs réalisés sur les quarante dernières années dont plus de vingt sur le patrimoine architectural. Une première sélection comptait 1200 clichés. Pour l’édition d’un livre je devais réduire encore et encore. Je privilégiais ce qui me touchais le plus, c’est-à-dire le petit patrimoine écartant les photos des grands sites connus qui m’avaient été commandés et publiés hormis les espaces qui se révélaient à moi dans un clair obscur soudain, dans une brume d’automne ou sous une neige silencieuse.

« Mémoire de lieux », tel fut le titre de l’ouvrage car il retraçait ma vie de reportage où le privilège de ses visites me permettait d’une part d’honorer mes commandes mais aussi de photographier pour moi des détails d’architecture, des ambiances nocturnes, des jardins d’alentour. Certains lieux propices à mon imagination m’amenèrent à faire le lien entre la Pierre et le Nu.

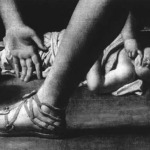

Parallèlement à un travail suivi au musée de Louvre où je côtoyais de nombreuses et magnifiques sculptures. Jouant avec mes lumières, mes réflecteurs, je photographiais avec passion ces marbres sous de nombreux angles.

Dans les années 80, j’ai fait l’acquisition d’un grand studio photo où je travaillais sur le plateau pour diverses commandes. Ce local m’a permis aussi d’accueillir des modèles et de réaliser un travail sur le corps dans diverses mises en scène. Retour aux archives et sélection des meilleurs clichés noir et blanc en vue de la réalisation d’un livre.

Vous parliez de somptueuses sculptures que vous côtoyiez au musée de Louvre. Il existe un très bel ouvrage consacré au statuaire du Louvre, Le geste surpris dont vous êtes l’auteur.

Le livre est paru en 2002 aux éditions du Louvre. J’ai eu carte blanche à l’époque et les sujets que je souhaitais traiter j’ai pu les traiter. C’est un privilège et c’était un bonheur absolu. Toutes ces statues semblaient intégrer une mise en scène naturelle. Je me suis toujours senti complice des sculpteurs autant que des peintres, complice des architectes et des âmes qui ont pu habiter les espaces. Le travail des lumières révèle ce qui aurait pu sembler révolu et figé.

Même dans ce qui est révolu, il y a une éternité ?

Oui, un monde révolu, il faut le réinventer, le reprendre avec bienveillance dans une forme de sensualité. Même dans la mélancolie, il y a une joie, même dans les ruines, il y a quelque chose qui palpite, il y a la vie.

Étienne Revault en six dates :

• 1943, naissance à Tunis.

• 1967, arrivée au Caire.

• 1974-1996, itinérance féconde rendue possible par les commandes de la revue Monuments Historiques dont il signe reportages et couvertures.

• 2002, carte blanche au Louvre qui donnera lieu à l’ouvrage «Le Geste Surpris.»

• 2002, Des fruits et des légumes plein les bras Éditions Hartman

• 2002 à aujourd’hui, créations en studio au cœur de son atelier parisien autant qu’en voyage donnant lieu à de nombreuses publications et expositions.