Par Marwan Kahil

Entretien avec Christian Quesnel de retour de Béziers où il présidait le Jury de la 6ème édition du Festival du Fantastique. Rencontre avec un auteur et artiste prolifique qui excelle tant dans la retranscription de récits intimes, documentaires, que dans la profusion du fantastique et de la science-fiction. Lui qui a osé s’attaquer au monstre iconique qu’est Lovecraft dans la Cité Oblique est venu à Paris présenter ses superbes illustrations consacrées au Dracula de Bram Stoker, ouvrage préfacé par Stephen King et qui vient de paraître dans une édition de prestige aux éditions Callidor.

J’ai une première question… Pourquoi la Bande Dessinée ?

On ne me l’avait jamais faite celle-là. En fait la Bande Dessinée pour moi est arrivée très tôt, quand j’étais jeune, avant même le primaire. De mémoire, j’ai toujours été capté par la narration, par la Bande Dessinée et le pouvoir de raconter de manière séquentielle. J’ai toujours envisagé le dessin avec un autre dessin qui le précède et un autre qui lui succède, dans le but de raconter quelque chose. J’ai beau faire de l’illustration comme dans la parution récente de Dracula, je reste mû par ce désir de raconter en tant qu’auteur et artiste de Bande Dessinée.

Dracula, planche 17, aquarelle, 33,87 x 50,8 cm, texte de Bram Stoker, éditions Callidor, 2024

Dracula, planche 12, aquarelle, 33,87 x 50,8 cm, texte de Bram Stoker, éditions Callidor, 2024

Vous venez d’être président du jury du Festival du Fantastique à Béziers, lors de votre masterclass vous indiquiez que vous étiez plus un peintre qu’un dessinateur, plus un adepte de la masse et de la couleur que du trait. Est-ce que vous vous considérez comme un auteur ou un artiste ? Pensez-vous davantage à la mise en scène quand vous créez ou à l’esthétique même de la planche, au récit ou à la composition ?

Les deux sont indissociables dans le 9ème Art qu’est la bande dessinée. Et c’est ce qui la rend si féconde. Tout participe à la narration.

Quel a été justement votre parcours et qu’est-ce qui a justifié le fait d’aller vers ce médium en particulier ?

J’ai grandi au Québec dans un village où l’art n’était pas à l’avant-plan, ce n’était pas un choix évident ou facilement envisageable, ni quelque chose de courant dans les années 70. Alors il y avait bien sûr des concours pour amateurs et pour les jeunes talents, il y avait des librairies qui proposaient des choses, mais plus loin, en ville, loin de chez moi.

C’est finalement par le petit écran, par le dessin animé que cet art est venu vers moi. Comme en France, nous sont parvenus Goldorak de Go Nagai, Albator de Leiji Matsumoto… Tous ces animés japonais, qui sont pour certains des mangas à l’origine, m’ont énormément influencé, fasciné. Il y a eu ensuite les produits dérivés de ces animés, que je collectionnais. Mon père, ma mère quand ils passaient en ville m’en apportaient et contribuaient à cette passion. J’ai été, non pas influencé mais en contact avec cet art de raconter en images. J’ai été d’ailleurs moins influencé par Hergé, par Uderzo & Goscinny même s’ils m’ont marqué à leur manière. Ensuite, j’ai été éveillé un peu par la bande dessinée américaine mais c’est réellement au début de l’adolescence, avec la découverte de La Ballade de la Mer Salée d’Hugo Pratt et donc avec Corto Maltese, que ça a été une révélation pour moi, ce moment où j’ai compris, où j’ai enfin pu me plonger dans le 9ème art à part entière.

Et puis à la même époque, vers 15-16 ans j’ai eu un professeur d’Arts Plastiques incroyable, Jean-Rock Perreault qui m’a mis en contact avec l’œuvre de Bilal, Mézières, de Druillet, de Moebius et de l’ensemble des auteurs de la revue Métal Hurlant. À partir de là, ça a été ma base, ça a été mon école.

Et du coup le premier choc esthétique, en terme de rencontre avec l’Histoire de l’Art ?

Salammbô de Philippe Druillet d’après le texte de Gustave Flaubert. Pour moi, à ce moment-là, je suis passé à l’âge adulte. En regardant les premières planches, ça a littéralement marqué mon parcours, pas juste d’artiste, mais aussi d’être humain. Parce que voir ce mélange-là a été un choc, d’autant qu’à l’époque j’avais moins étudié, j’avais vu moins de choses, je n’avais jamais été confronté avec une œuvre pareille. Il y avait surtout ce trait. Il était d’une sophistication et en même temps totalement barbare, vif, contemporain dans l’approche.

Est-ce que c’est ce trait, sa finesse autant que sa profusion ou bien est-ce la surcharge, l’accumulation, les contrastes ? Qu’est-ce qui vous a marqué dans l’œuvre de Druillet ?

C’est l’univers, l’atmosphère. Une atmosphère complètement éclatée. J’ai aussi pu comprendre par la suite la profondeur de ces images-là. À l’exposition La Bande Dessinée à tous les étages du Centre Pompidou, on peut en ce moment même découvrir des planches originales de Philippe Druillet. Et puis c’est surtout la culture, l’esthétique africaine qui, je pense, est fascinante dans Salammbô puisque Druillet a été fortement inspiré par l’art africain. C’est là une des grandes forces de ces atmosphères qu’il a su créer et partager. Bien sûr que les compositions, denses , sont géniales, mais c’était l’aspect originel qui m’avait marqué. On retrouve ce rapport aux origines dans les grandes sagas de science-fiction de cette époque.

Dans ces esthétiques ce n’est pas juste de la science-fiction ou une restitution d’un récit. Densifier un univers jusqu’aux origines, c’est accompagner la science-fiction d’anthropologie. En ce sens où il y a la suggestion d’un probable avenir mais en ajoutant ce supplément d’âme qu’est ce passé primitif, antérieur mais greffé à cet univers narratif. Ce passé qui n’est pas le nôtre mais qui accompagne le récit de manière presque inhérente pour ne pas dire mystique. Cet aspect m’a passionné et m’a beaucoup marqué dans ma propre démarche artistique.

J’ai compris qu’il était possible de puiser dans nos racines très lointaines afin de réussir à nous projeter loin dans le temps. On retrouve cet aspect dans Albator de Leiji Matsumoto, une forme de mélancolie qui s’inscrit dans une chronologie historique, un ancrage dans un monde futuriste. Je pense que c’est ce qui m’a aussi plu dans La Ballade de la Mer Salée, la profondeur d’un auteur tel qu’Hugo Pratt, un érudit qui a puisé dans les civilisations anciennes. Un auteur qui n’a jamais caché son intérêt pour cette recherche. Mon intérêt pour l’Histoire remonte à ce moment-là.

Dans ces esthétiques ce n’est pas juste de la science-fiction ou une restitution d’un récit. Densifier un univers jusqu’aux origines, c’est accompagner la science-fiction d’anthropologie.

Et dans votre œuvre, où trouve-t-on cet aspect ? Cet intérêt ? Un exemple à nous donner ?

Si on prend le roman Dracula de Bram Stoker qui vient de paraître et que j’illustre. À un moment donné, dans le roman, on apprend que le vampire vivait déjà à l’époque des invasions turques. Ces origines du personnage étant ainsi fixées dans une époque, Bram Stoker me permettait de puiser dans son passé. Et cela même lorsque l’action suivante se déroulait au XIXème siècle. Ce sont ces indices qui m’ont inspiré. Par exemple, je n’ai pas voulu voir de films existants ou trop me documenter sur le sujet. J’ai considéré que je ne voulais pas être influencé mais surtout ne pas m’empêcher de faire une chose qui avait déjà été faite juste pour le principe de ne pas la faire. Je pense que lorsqu’on interprète un sujet avec notre singularité, on ne peut pas se tromper. Peut-être que certaines réminiscences ou influences apparaîtront, mais on ne peut pas se tromper avec cette sincérité dans la démarche. C’est ainsi que j’ai conçu l’ensemble des illustrations de ce recueil.

Vous avez une écriture quasi-cinématographique dans la mise en scène, avec parfois des plans très larges, est-ce que le cinéma a été une influence pour vous ?

Cette question revient souvent. Je ne pense pas que c’est le cinéma, mais l’endroit où j’ai grandi. Un endroit où on voit la ligne d’horizon, prédominante. À bien y penser, je pense que c’est ça : un endroit où on voit les grandes fenêtres, les grands paysages. Pour moi, c’est bien mon environnement, les grands paysages, qui expliquent cet aspect de mon travail.

J’ai remarqué en venant en Europe que c’est plus étroit. Il faut aller en hauteur ou en campagne pour avoir des plans larges. D’ailleurs dans la bande dessinée ou le cinéma c’est souvent le plan d’ouverture du récit. Et systématiquement les plans larges en Europe sont en hauteur. Alors que dans ma pratique, j’envisage immédiatement le plan large et il m’arrive de le placer à même le sol.

J’ai passé six mois à Londres en résidence à la fin des années 2000 sans voir la ligne d’horizon, sans voir la lumière. J’ai trouvé ça terrible. Le Vieux-Québec est d’ailleurs assez cloisonné : les rues sont plus étroites mais étrangement, comme c’est une véritable forteresse sur une colline, la ligne d’horizon reste perceptible.

De plus, je ressens énormément d’émotions sur le papier, ce qui s’y déroule me traverse. C’est très certainement une des raisons pour laquelle j’opte parfois pour ces plans qui permettent une respiration.

Vous avez travaillé sur des œuvres documentaires et de fiction (parfois même de science-fiction et de fantastique), comment se déroule l’étape de la recherche en amont de ces projets ? Est-elle la même ?

Il y a toujours de la documentation. Et c’est une étape passionnante qui se prolonge tout le long de la création. Elle prend d’ailleurs une autre dimension dans un récit fantastique ou de science-fiction. Je vais donner en exemple un projet à paraître, Jean Sans-Nom, inspiré d’un roman historique qui se déroule en 1837 et qui a été écrit par Jules Verne en 1880. Avec Ariane Gélinas, co-autrice et scénariste sur le projet, nous avons voulu transposer l’univers steampunk de Jules Verne en réinventant absolument tout. J’ai ainsi travaillé avec un maquettiste pour élaborer et réinventer les objets de cet univers. À travers ma recherche documentaire, cela me permet de jeter un regard complètement neuf sur une œuvre, de ne pas m’enfermer dans une époque. Ariane et moi avons opté pour le même procédé dans notre ouvrage La Cité Oblique consacré à Lovecraft.

La Cité oblique, aquarelle sur papier, planches 28 et 29,-33,87 x 50,8 cm, scénario Ariane Gélinas, éditions Alto, 2022

Comment se déroule un projet au début, en phase de rendu, en fin de projet ?

En fin de projet, je suis arrivé au bout des choses, je donne vraiment tout, je compte les pages, fais le bilan. Au début, il y a un élan et un enthousiasme. Un souffle. Puis le tout s’essouffle en cours de création. La Bande Dessinée c’est un travail long, il est possible de se perdre. Il faut apprendre à trouver ce nouvel élan et c’est souvent en travaillant sur un autre projet simultanément que ça arrive. Si on réussit à le trouver, on apporte un nouveau regard sur le projet. Parfois, quand on travaille sur une image, on ne la voit plus. Il faut savoir s’en éloigner pour mieux revenir vers cette image avec un regard neuf et critique afin de donner un nouvel élan à la création.

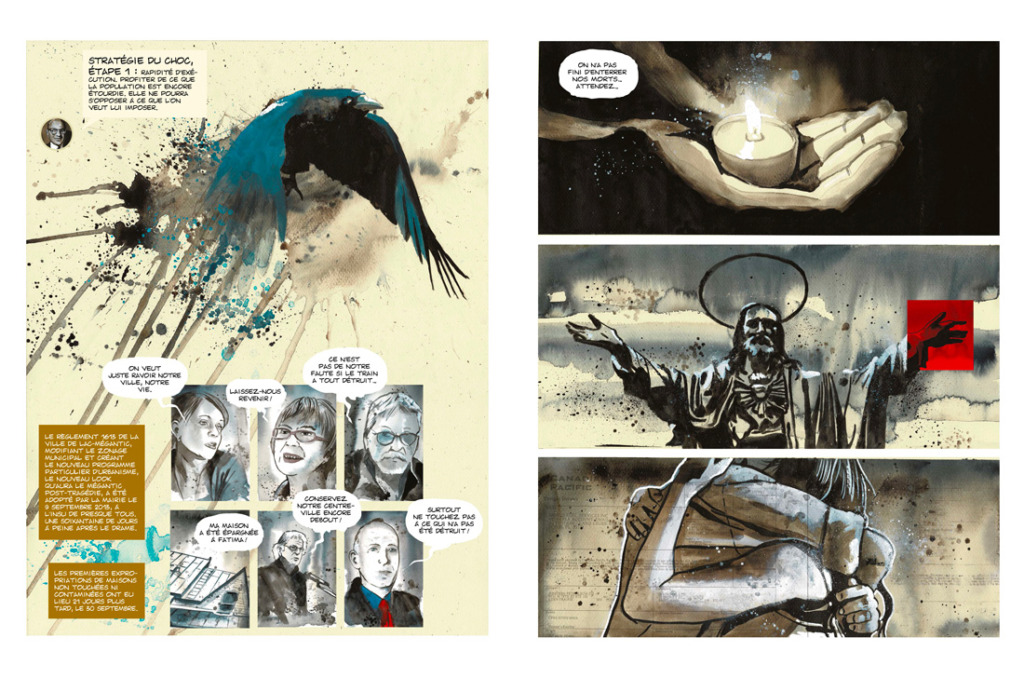

C’est d’autant plus nécessaire quand on travaille sur des sujets difficiles, des thèmes sensibles comme la catastrophe ferroviaire dans Mégantic où il est question de notre humanité, de victimes et de leurs proches encore en vie avec qui on partage cette épreuve. Réussir à travailler en parallèle sur un projet fantastique, c’est presque un espace nécessaire pour respirer. Plancher sur la littérature fantastique dans Dracula a paradoxalement été une bouffée d’oxygène par rapport à des sujets plus délicats sur lesquels j’ai été ému et fier de travailler.

Vous évoquez le travail sur Dracula, est-ce qu’être auteur, artiste, c’est être un peu vampire, en ce sens où il s’agit d’absorber les récits, d’être à la recherche d’éléments, du passé des autres, des histoires des autres ? Comme des opportunités de raconter ces histoires ?

Je ne l’avais jamais vu comme ça, mais on peut envisager les choses de cette façon. Encore une fois, je reviens au territoire. Celui-ci a une réelle influence chez moi. Je viens d’un endroit qu’on appelle les collines et qui se trouve dans la région de l’Outaouais. Comme son nom l’indique, sa toponymie est extrêmement vallonnée. Il y a une première colline, on va sur le haut de celle-ci, puis il y en a une autre et ainsi de suite. J’ai toujours eu la curiosité de savoir ce qu’il y a de l’autre côté de ces collines successives. C’est cette idée du territoire à découvrir qui me parle. L’auteur est autant vampirisé par ces histoires qui gagneraient à voir le jour, ces morceaux de vies à partager que d’être un vampire lui-même. Si on revient à cette analogie du vampire, c’est sûr qu’on a besoin de nouveaux défis, de nouvelles rencontres.

Mais je préfère la métaphore du territoire et de l’exploration, du territoire intérieur. J’ai toujours été curieux de ça. Je les envisage vraiment comme des espaces de découvertes qui sont cachés par d’autres et qu’on peut approfondir par l’échange et l’amitié. Quand on y pense, chaque personne est un continent à découvrir. Il suffit de la respecter et de ne pas tenter de la coloniser.

Un vampire dont la morsure serait douce… C’est donc davantage la découverte d’un continent qu’une razzia ?

Oui… Si j’étais un auteur qui travaillait sur une seule série, je serais vampirisé par celle-ci. Une histoire nous happe, si elle devient redondante, elle s’assèche. Raison pour laquelle j’aime aller vers des rencontres et des projets toujours différents mais avec une cohérence dans mes choix. C’est pour cela que j’ai assumé la présidence du Jury du dernier Festival du Fantastique de Béziers : mon travail est reconnu autant pour Mégantic, un récit documentaire, que pour La Cité Oblique ou pour Dracula.

J’aime aussi changer de temporalité d’un projet à l’autre. Ce n’est pas uniquement le genre que j’aime explorer, c’est aussi le format, le médium-même de la bande dessinée. J’aime apprendre dans la vie comme sur le papier.

Quel est le rôle du Symbole dans votre œuvre ? Peut-on évoquer le rôle totémique, le rôle de l’anima, de l’animal ?

J’aime cette question et je suis heureux qu’on me la pose. Le public me parle souvent des cerfs que je dessine. Dans Dracula, il y a bien évidemment la chauve-souris mais pas seulement. J’ai plusieurs animaux que j’affectionne et qui me servent de symbolique surtout pour aborder des thèmes difficiles. Le symbole permet d’insuffler une charge émotive dans un objet afin d’évoquer quelque chose qui n’est pas montrable dans un récit car ça handicaperait la lecture du lecteur. Le symbole joue un rôle essentiel notamment dans l’Histoire de l’Art. Tout est symbole.

Quelles sont vos envies à venir ?

Je m’intéresse à énormément de choses. Parmi mes recherches et en prévision de la finalisation de mon doctorat en bande dessinée, je suis en train de me pencher sur la bande dessinée dite archaïque. Je pense aux objets narratifs anciens que sont la colonne de Trajan, la tapisserie de Bayeux et aussi À tous les électeurs, qui est une bande dessinée apparue dans la haute-ville de Québec en 1792 bien avant les dessins de Rodolphe Töpffer connu en Europe pour être à l’origine des canons de la bande dessinée actuelle.

En cherchant dans ces objets séquentiels pré-canoniques dans la façon dont le récit se déployait avant les limitations du papier, de l’objet livre, je cherche à trouver des pistes de recherche. C’est en ce sens que je souhaite travailler et avancer sur mon projet de doctorat qui est une réflexion sur la création d’une bande dessinée in situ. Ainsi, je reviens à toutes les potentialités de cet art séquentiel à travers l’espace qui remplace le papier comme véhicule de la narration. Je dois imaginer des procédés et en inventer de nouveaux pour respecter le dispositif de la bande dessinée. Je transfère ainsi le médium vers de nouvelles potentialités, notamment en termes d’expérience et de perceptions mais aussi de scénographie.

Ces réflexions m’amènent à penser l’oralité d’un récit de Bande Dessinée en questionnant l’ensemble des dispositifs comme par exemple le phylactère, l’ellipse… Il m’est arrivé sur des projets antérieurs de travailler sur la question séquentielle, notamment en travaillant avec des danseurs contemporains. J’ai ainsi fait des explorations sur un support transparent, en effaçant mes gouaches avec de l’eau à mesure que la danseuse se révélait à l’arrière-plan, dévoilant son visage, son corps qui s’anime. Ces expérimentations m’ont inspiré une autre manière d’envisager la création et cela s’est répercuté dans mon travail. Par exemple, avec mes cases de bande dessinée dont le thème abordé est la mémoire ou tout simplement pour faire apparaître des réflexions et des concepts.

Cette transversalité est essentielle. Tout ce bagage me nourrit. En ce moment je travaille avec une compagnie de théâtre sur de nouvelles expérimentations alliant les dispositifs de la bande dessinée et du théâtre. C’est ce qui me motive à faire de la Bande Dessinée. Je ne me lasse pas de ce médium tant je pressens au fil des recherches ses potentialités. Pour mon projet de doctorat, j’intégrerai ces recherches dans un parcours immersif et séquentiel où se dévoileront un récit et des images qui déplacent les fonctions des phylactères et s’adaptent aux murs, à l’espace, à l’interaction du public en dehors du papier. C’est un projet ambitieux sur lequel je travaille entre le Québec et la France avec plusieurs pistes et lieux en tête.

Parmi mes envies, il y a donc la France. Ma relation avec celle-ci est fraternelle. Je suis merveilleusement bien reçu ici, que ce soit lors de mes séjours angoumoisins. Béziers ou à Paris. Mon travail est accueilli avec enthousiasme et je travaille déjà sur un nouveau projet avec Delcourt. Je suis heureux de partager mes paysages intérieurs avec le public. Je rêve aussi d’universel, que des œuvres d’auteurs et d’autrices venu-es du Québec traversent encore davantage l’Atlantique et touchent le plus grand nombre. Nous avons cette singularité nord-américaine et francophone à offrir.

Ethel ou un essai sur l’Alzheimer», planches 2 et 3 aquarelle sur papier Canson, 14,24 cm x 22,86 cm,

Ethel ou un essai sur l’Alzheimer», planches 4 et 5 aquarelle sur papier Canson, 14,24 cm x 22,86 cm, 8 planches parues dans «Combattre l’invisible», les Rendez-vous de la BD de Gatineau, 2021

Ethel ou un essai sur l’Alzheimer», planches 6 et 7 aquarelle sur papier Canson, 14,24 cm x 22,86 cm,

La Bande Dessinée aujourd’hui s’expose au Centre Pompidou dans une grande rétrospective, peut-on dire qu’il y a enfin une disparition des hiérarchies entre les arts ? Quelle reconnaissance pour la Bande Dessinée ?

La bande dessinée, qui fut longtemps un art populaire, a mis du temps à être légitimée par les élites. Aujourd’hui, les théoriciens de la bande dessinée, les galeristes, les collectionneurs et même les éditeurs et les acteurs de cet art, le 9ème d’entre tous, doivent aussi comprendre qu’elle doit poursuivre sur sa lancée, être exposée et se partager mais ne pas se muséifier, se figer dans l’Histoire tant c’est un art qui a encore énormément à expérimenter et à dévoiler. L’exposition au Centre Pompidou est impressionnante par sa profusion et l’immense variété des planches exposées. J’ai hâte de voir ce que de futures expositions pourront offrir au public en intégrant notamment les réflexions conceptuelles et scénographiques évoquées plus haut afin d’étirer encore davantage tout en révélant les qualités inhérentes du médium. Et cela pour – être au plus près des potentialités d’un art qui a encore tant à partager et à raconter, il faut rester ouvert et permettre à la bande dessinée de déployer tout son potentiel narratif et esthétique.

Auteur de bande dessinée, Christian Quesnel a publié Vous avez détruit la beauté du monde (lauréat du Grand prix de la Ville de Québec – Bédéis Causa 2021), Mégantic, un train dans la nuit (lauréat du Prix Éco-Fauve Raja du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, Grand Prix de la Ville de Québec – Bédéis Causa 2022), La cité oblique (lauréat du prix Aurora/Boréal meilleure BD 2023) aux éditions Alto et plus récemment Dédé et Québec rock publié chez Libre expression. À travers ces projets, il aime alterner entre les formes documentaires et l’imaginaire. D’ailleurs, son travail en illustration est mis en valeur dans une édition collector de Dracula qui vient de paraître aux éditions parisiennes Callidor.

Trois fois lauréat du Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec, il a été le premier artiste en résidence au studio du CALQ à Londres. Il détient une maîtrise en muséologie et pratiques des arts (bande dessinée) de l’Université du Québec en Outaouais, où il est actuellement doctorant.