Oui, le noir est une couleur !

Par Fanny Revault

Les scientifiques affirment que le noir est l’absence de couleur, pour d’autres elle symboliserait souvent la négation, le vide, tandis que la couleur serait l’expression de la vie. Pourtant, loin d’être mortifère, le noir retrouve sa place avec les artistes du XXe siècle. Savamment travaillé, il révèle la lumière dans toute sa force et sa pureté, ouvrant alors le champ d’un espace lumineux.

Série « Issu du feu » de Lee Bae

Si la couleur noire est paradoxalement identifiée à la lumière, elle est aussi associée au feu. L’artiste coréen Lee Bae se consacre exclusivement au noir après s’être voué à l’abstraction colorée. Il en propose une nouvelle approche en assimilant cette couleur à un matériau, le charbon résultant de la calcination du bois qui selon lui « exprime toutes les couleurs et toutes les formes », produit naturel évoquant le lien avec la nature si fort en Corée. « En utilisant le charbon comme matériau, je découvre les richesses de la nature, l’élégance de la matière. Il y a un dialogue entre la matière et le mouvement du corps » affirme-il. De la préparation du charbon jusqu’au geste créateur, tout est parfaitement maitrisé. Le charbon devient sculpture mais aussi pigment ; l’artiste le taille, le poli et le colle sur ses toiles, dans son état brut, en assemble des morceaux les uns à côté des autres, composant ainsi un tableau en mosaïque de charbon. Un médium acrylique y est délicatement déposé dans les espaces vides, provoquant la planéité parfaite de la toile. Mille nuances de noirs émergent du bois carbonisé ; contraste, reflet, opacité révèlent sa densité.

Lee Bae rappelle que cette matière naturelle qu’il aime tant utiliser, nait de la main de l’homme et de sa capacité à la métamorphoser. Charbon, matériau intemporel et profond, « la couleur d’origine » selon Pierre Soulage, utilisé par les premiers hommes sur les parois des grottes du paléolithique pour tracer les premières œuvres d’art…

En utilisant le charbon comme matériau, je découvre les richesses de la nature, l’élégance de la matière. Il y a un dialogue entre la matière et le mouvement du corps.

Lee Bae

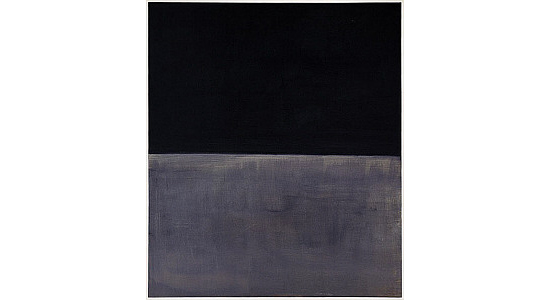

Untitled (Black and Gray), 1969-1970 de Mark Rothko

La couleur noire envahit aussi les toiles de Mark Rothko à la fin de sa vie, de façon obsessionnelle. Ses ultimes Black Paintings, aplats noirs aux bords indécis contenus et encadréspar une teinte sombre expriment la mélancolie et l’intensité émotionnelle. « Tu as de la tristesse en toi, j’ai de la tristesse en moi – et mes œuvres d’art sont des lieux où les deux tristesses peuvent se rencontrer, et donc nous avons tous les deux besoin de nous sentir moins tristes » confiait-il. Les historiens ont établi un lien entre la couleur noire et sa dépression paranoïaque, Black Paintings, étant la dernière série avant son suicide. Pourtant, Mark Rothko considérait le noir comme une couleur positive, et cheminait vers sa luminosité… un noir comme beauté apollinienne.

Par cette surface mouvante, il convie à une expérience intérieure proche de la contemplation. Il ouvre une des portes qui s’offrent au recueillement et à l’esprit. En somme, Rothko trouve dans le noir la vibration appropriée pour exprimer le drame humain, mais aussi une forme de quintessence, un sentiment du sacré. C’est l’infini du noir…

La couleur n’est pas ce qui m’intéresse. C’est la lumière que je recherche.

Mark Rothko

Le Voile de calice noir d’Henri Matisse

Oui, le noir est une couleur et il a fallu que Matisse, grand virtuose de la couleur, vint pour l’affirmer, “Le noir est une couleur en soi, qui résume et consume toutes les autres“. Son Voile de calice noir, maquette d’accessoire liturgique pour la chapelle des dominicaines de Vence, en France, dont il assura la réalisation, alterne la matité de la gouache noire et la blancheur éclatante des feuilles-algues. Cette gouache sur papier découpé, assemblé et collé sur papier marouflé sur toile est l’accord parfait du noir et du blanc. Matisse emploie le noir comme une couleur de lumière, et non plus comme une couleur d’obscurité. Il possède la dimension spirituelle que Matisse attribue à la couleur : « le noir c’est une force », écrit-il. Force d’esprit et de transcendance, tout particulièrement dans le contexte de cette chapelle.

Le noir est une couleur en soi, qui résume et consume toutes les autres.

Henri Matisse

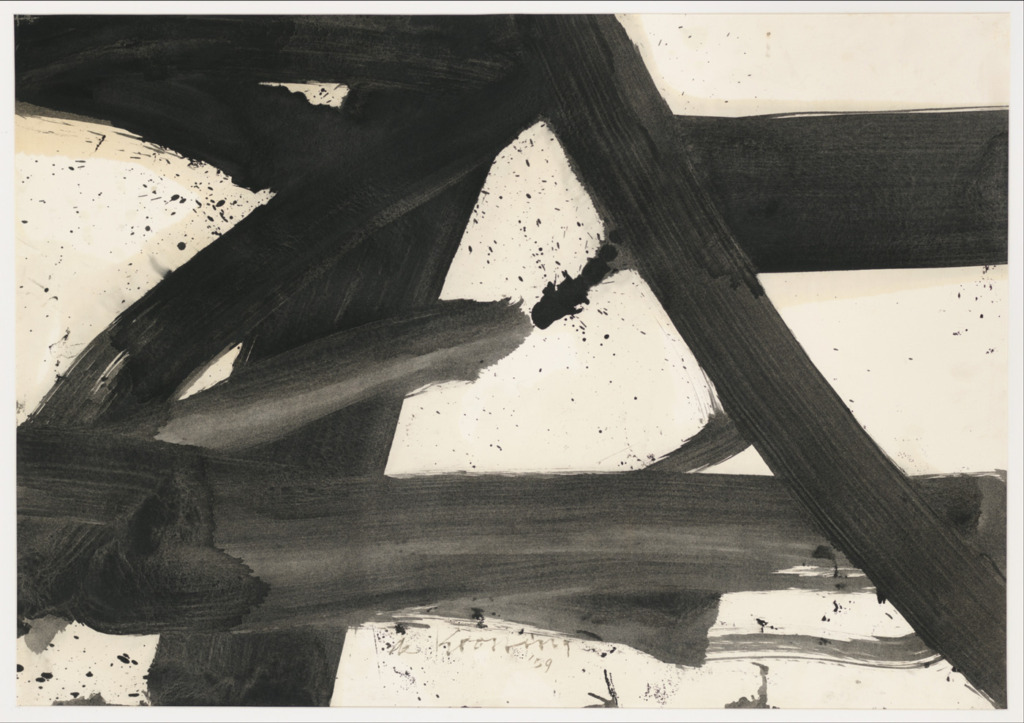

Peinture 29 juin 1979, de Pierre Soulages, Collection les Abattoirs

Pierre Soulages, maître du noir, n’a eu de cesse d’explorer plus qu’aucun d’autre cette couleur énigmatique. Avec la naissance de son « outrenoir » en 1979, il recouvre entièrement ses grandes toiles d’un unique pigment, le noir, non traité, mais qui est révélateur de couleurs, couleurs produites sous les effets de la lumière. Il cherche la lumière à travers le noir. Ses peintures monopigmentaires sont le résultat de longues observations sur la texture de la peinture noire étalée en épaisses couches sur une surface lisse ou striée, cherchant à dévoiler la force lumineuse du noir. La lumière altère et révèle les matières et les nuances du noir. Pour lui « le noir est la première couleur de la peinture. Avant la lumière, il y a le noir. ».

L’outrenoir s’adresse selon l’artiste à « un autre champ mental que celui du simple noir », au-delà du visible. Son noir est une recherche de l’intériorité, il la définit comme une couleur violente mais à la fois riche de possibilités. L’intensité de cette couleur féconde, incite à cette exploration intérieure. C’est l’artiste qui a résolument transformé l’obscurité en lumière.

Le noir est la première couleur de la peinture. Avant la lumière, il y a le noir.

Pierre Soulages

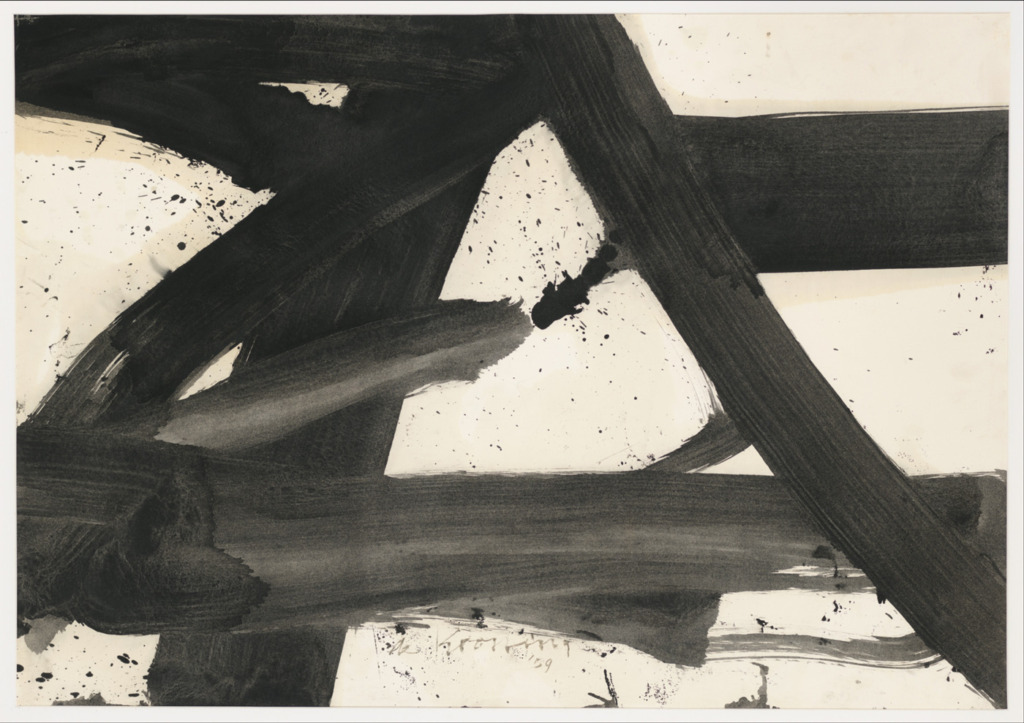

Black and White Rome J de Willem De Kooning

D’autres peintres l’emploient de manière sauvage, comme Willem De Kooning, figure tourmentée de l’expressionnisme abstrait américain. Dans un geste farouchement déployé, le désordre prédomine, faisant déborder le noir de la surface picturale. Le recours au noir lui donne la possibilité de révéler une dimension secrète et imperceptible de l’organicité humaine. Comme si le noir exprimait les fibres corporelles. « Je ne peins pas avec des idées préconçues sur mon art. Je peins avec quelque chose de vécu. Ça devient mon contenu. » disait-il.

Le peintre surprend par son utilisation du noir lors de sa première exposition en 1948. Face à cette couleur, son approche est dynamique, il jette, gratte, éclabousse, égoutte, etc. La beauté chez De Kooning réside aussi dans une captivante illusion d’agrandissement d’un millimètre de peinture : un détail élargi souligne toute la vitalité de la couleur noire.

Je ne peins pas avec des idées préconçues sur mon art. Je peins avec quelque chose de vécu. Ça devient mon contenu.

Willem De Kooning

Noir bigarré de Vassily Kandinsky

Pour Kandinsky, le noir serait tristesse et désespoir. À l’instar d’une gravure, des formes émergent, se détachent puis s’envolent sur un fond crépusculaire pour souligner les contrastes et affirmer leur musicalité. Dans Du spirituel dans l’art, le peintre définit le noir comme : « la couleur la plus dépourvue de résonance. Toute autre couleur, pour cette raison, même celle dont le son est le plus faible, acquiert, quand elle se détache sur ce fond neutre, une sonorité plus nette et une force accrue ». Le noir n’est plus musique mais silence et c’est sur cette pause nocturne qu’éclot l’intensité sonore des couleurs. Kandinsky, pionnier du modernisme, n’avait-il pas anticipé la guerre qui aller frapper quelques années plus tard ? Loin du noir silencieux et triste de Kandinsky, Henri Matisse définit le noir comme une couleur de lumière…

Vassily Kandinsky, Noir bigarré, 1935, Huile sur toile, 116 x 89 cm.

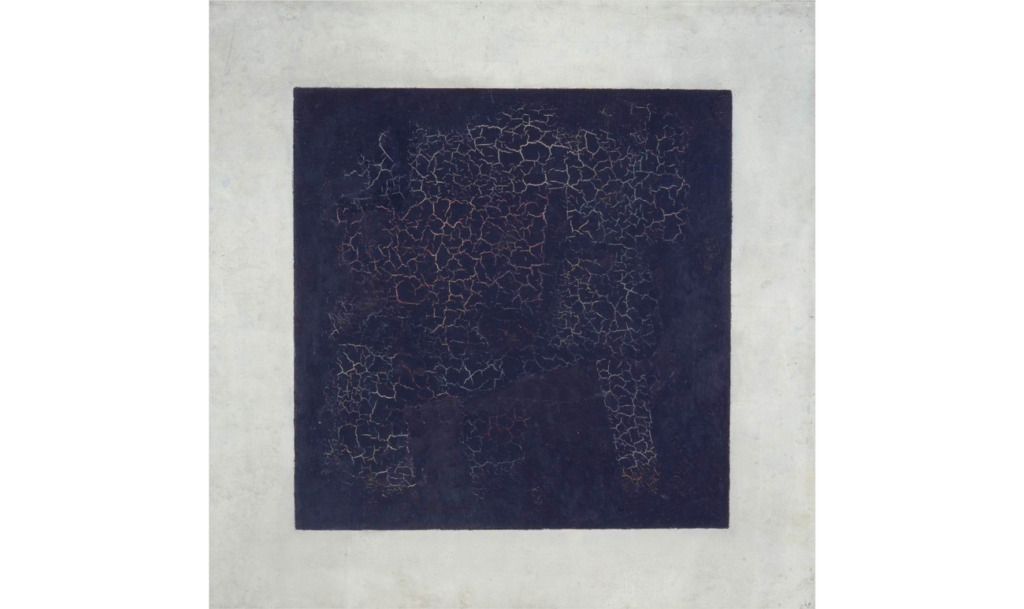

Carré noir de Kasimir Malévitch

N’oublions pas l’un des inventeurs de l’abstraction, Kasimir Malévitch, qui exprimera avec le noir la pureté et le dépouillement. Son Carré noir, monochrome noir inscrit dans un carré, lui permettra de libérer la peinture d’un discours imitatif. Une manière d’atteindre ce « degré zéro », comme il le nomme, et de développer une conception nouvelle de la peinture qui s’inscrit désormais dans une autre dimension. « L’œuvre peinte n’est plus simplement l’imitation de la réalité, mais c’est cette réalité même… » écrit-il à propos de son Carré noir.

En quête d’absolu, il ne retient que la forme la plus simple et la juxtaposition négatif/positif pour nous donner à voir un monde sans objet, une ouverture sur un espace couvrant tous les champs des possibles. Considérée comme la première peinture purement abstraite, le noir devient couleur d’absolu et de radicalité.

CHAUMET

Article publié dans « Rendez-vous » Chaumet N°9 – juillet 2024

Accédez au site officiel

Le noir est une couleur en soi, qui résume et consume toutes les autres.