Francis Joannès

AUTOUR D'UNE ŒUVRE

Gudea prince de Lagash

À la rencontre d’une personnalité du monde de l’art et de la culture, nous avons posé une question simple :

quelle œuvre vous a marqué et compte dans votre vie et votre parcours ?

Retour sur la fascination, l’émerveillement, le trouble ou le choc suscités par une œuvre d’art…

Par Fanny Revault

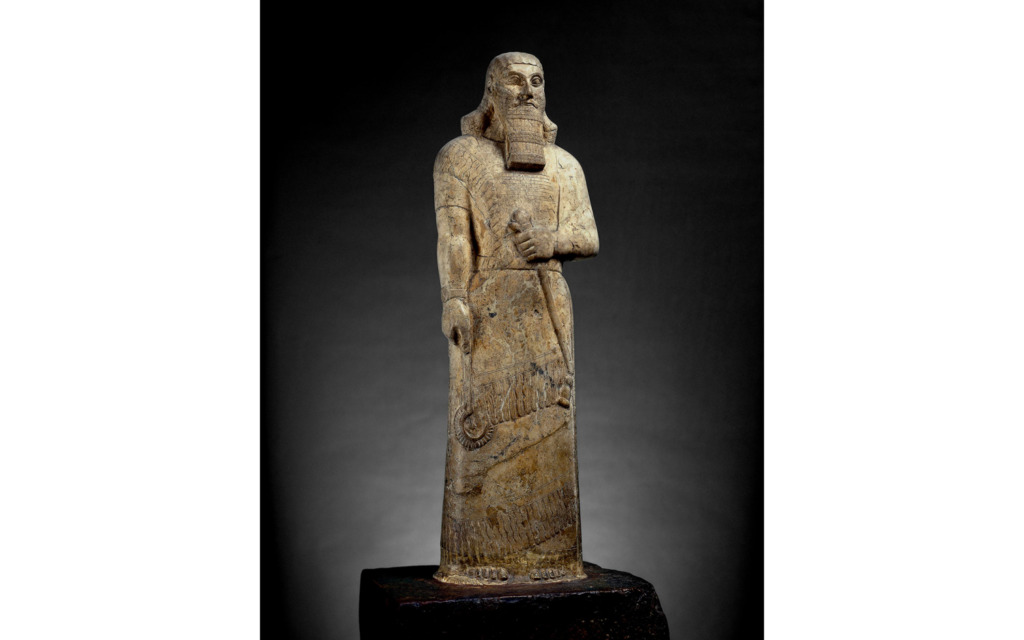

Durant ses études en histoire du Proche-Orient antique, Francis Joannès fut fasciné par un ensemble d’œuvres : les statues d’orants de Gudea. Prince de Lagash, en Mésopotamie vers 2120 av. J-C. dont le nom signifie « l’appelé », il a laissé une vingtaine de statues, dont une grande partie est conservée au musée du Louvre. Assise ou debout, ces statues étaient placées dans les temples afin de perpétuer sa prière au dieu. Taillée en diorite, pierre dure, elles offrent un aspect poli étonnant. La perfection de la finition et la rondeur des volumes évoquent les œuvres de contemporains. Cette étrange modernité d’œuvres ayant traversé quatre millénaires a suscité l’intérêt de Francis Joannès. L’attitude pieuse, humble, mains jointes des statues est surprenante pour un potentat. Elles rappellent que ce pouvoir est d’essence divine et que le prince en est conscient. Retour sur la relation étroite avec une œuvre qui a traversé les siècles.

Quelle œuvre vous a marqué lors de vos études supérieures en histoire ?

C’est à la fois lors de la découverte de certaines salles du Louvre et durant mon parcours d’initiation à l’histoire de la Mésopotamie, que j’ai découvert une œuvre, ou plutôt une collection de statues qui m’a vraiment impressionné : ce sont les statues qu’on appelle les statues de Gudea. Gudea, c’est un prince d’une cité-État sumérienne, vers 2 100 avant J.-C., dans le sud de la Mésopotamie, actuellement l’Iraq. Dans l’État de Lagash, ce prince Gudea, dont le nom signifie probablement « celui qui a été appelé par les dieux à exercer le pouvoir », s’est fait représenter dans une série d’une vingtaine de statues en position de prière. Ce sont ce qu’on appelle des statues d’orants, destinées à être disposées dans les temples de la ville de Lagash, de façon à représenter ou incarner, en quelque sorte, Gudea lui-même en position perpétuelle de prière devant ses dieux.

Gudea, Prince de Lagash, © 2015, Musée du Louvre / Thierry Ollivier

Gudea, Prince de Lagash, © 2015, Musée du Louvre / Thierry Ollivier

Gudea, Prince de Lagash, ©

Était-il important pour le prince de Lagash d’inscrire cette représentation de lui-même dans les temples pour réitérer sa prière, préserver la paix et son pouvoir sur la ville ?

Oui, c’était parce que lui-même ne pouvait pas passer sa vie dans les temples à prier les dieux, même s’il était particulièrement pieux. On sait que c’est ce prince qui, par ses inscriptions royales, a tenu à marquer son prestige, sa puissance et toute l’étendue de son pouvoir. Et là, il est représenté de façon extrêmement humble, pourrait-on dire très dépouillée.

Son statut de potentat contraste avec cette représentation épurée et humble, en effet. Pourriez-vous nous décrire cette œuvre ? Quels sont les caractéristiques de cette statue ?

En général, la tête des statues d’orants est imberbe, alors qu’on sait qu’en Mésopotamie, le fait de montrer une barbe abondante est un signe de prestige et de puissance. Il est vêtu simplement, un carré de tissu drapé autour de son corps, qui laisse à découvert l’épaule droite et le bras. Ce n’est pas lui qui est destiné à attirer l’attention. Ce qui attire l’attention, ce sont les deux éléments les plus expressifs d’une personnalité : les mains et le visage. Or, les mains de Gudea, sur chacune de ces statues, sont représentées dans le geste traditionnel de la prière mésopotamienne, serrées l’une contre l’autre, enchâssées, et parfaitement immobiles. Le visage est aussi représenté dans une expression très calme et pieuse…

L’autre élément, c’est le visage : il a les yeux légèrement tournés vers le haut, vers la divinité, comme s’il était fasciné dans ce dialogue intime avec la divinité à laquelle il s’adresse. En général, les lèvres sont immobiles, ou alors marquées d’un très léger sourire, presque à La Joconde, qui traduit cet univers personnel dans lequel se trouve le roi. Ainsi, le personnage le plus puissant du royaume se représente dans cette posture figée, mais qui exprime pourtant énormément de piété et de sentiments vis-à-vis des divinités.

Gudea, Prince de Lagash, © 2015, Musée du Louvre / Thierry Ollivier

Gudea, Prince de Lagash, © 2015, Musée du Louvre / Thierry Ollivier

En Mésopotamie, quels sont les autres souverains qui ont utilisé ce type de représentation ?

On retrouve cette attitude avec les statues des rois assyriens du VIIIe siècle avant J.-C. Là encore, le roi est représenté dans toute sa puissance, mais a les yeux exorbités, parce qu’il regarde la statue de la divinité. C’est notamment le cas d’Assurnasirpal et de Salmanazar, dont on sait par ailleurs qu’ils ont été des conquérants d’une cruauté absolue, et qui sont pourtant représentés en fidèles du dieu. Ce contraste est extraordinaire.

Ces statues d’orants rappellent que le pouvoir des rois est d’essence divine…

Cette attitude que l’on donne aux statues d’orants mésopotamiennes est vraiment particulière. Elles donnent l’impression d’être en présence de la divinité, car il s’agit de statues de culte censées être habitées par le dieu, et les rois en dépendent totalement. C’est la divinité qui leur assure leur pouvoir, qui les légitime, et à laquelle ils doivent rendre des comptes sur la manière dont ils exercent ce pouvoir. La divinité particulière du royaume de Gudea est le dieu sumérien Ningirsu, un « dieu héros » qui combat les forces du mal et protège le royaume contre les menaces.

Couple d’orants sumériens, ©

© David Lees/ Corbis/ VCG/ Getty Images

Qu’est-ce qui vous fascine dans ces statues d’orants ?

Ce qui me fascine, c’est d’abord la distance temporelle : il existe très peu d’œuvres aussi anciennes, vieilles de plus de 4 000 ans. Puis, c’est le but même de cette représentation : réussir à exprimer une piété intense à travers des procédés extrêmement simples. Ce qui est intéressant aussi, c’est que l’on retrouve certains procédés de sculpteurs contemporains, qui se concentrent sur la forme au détriment des détails. Je trouve qu’il y a une sorte de parenté à travers les siècles et les millénaires entre Gudea et certaines œuvres de la sculpture contemporaine…

Ces statues d'orants donnent l'impression d'être en présence de la divinité.