Enki Bilal

AUTOUR D'UNE ŒUVRE

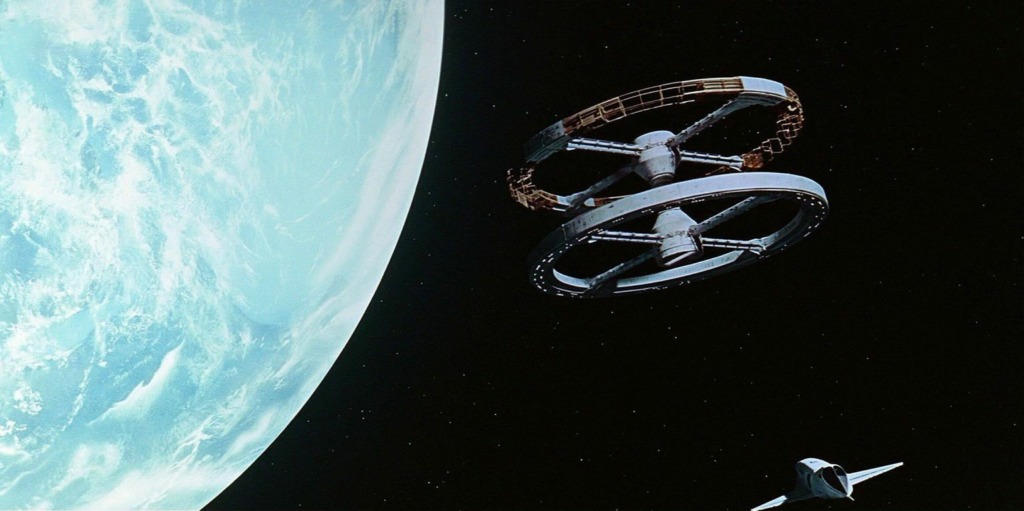

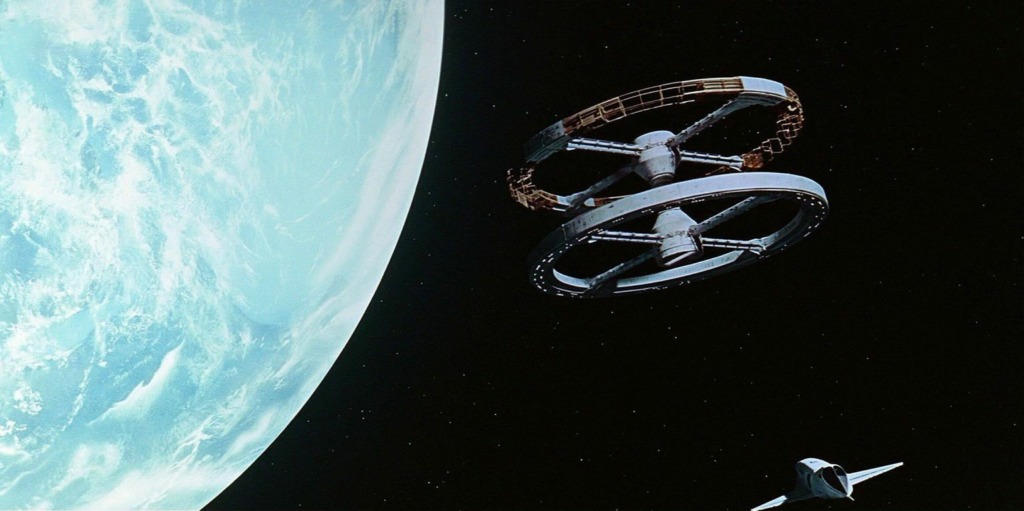

2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick

À la rencontre d’une personnalité du monde de l’art et de la culture, nous avons posé une question simple : quelle œuvre vous a marqué et compte dans votre vie et votre parcours ? Retour sur la fascination, l’émerveillement, le trouble ou le choc suscités par une œuvre d’art…

Par Fanny Revault

Stanley Kubrick disait : « 2001 est avant tout une expérience visuelle, non verbale ». Mystérieux, futuriste et complexe, 2001, l’Odyssée de l’espace est un film qui ne peut pas se comprendre sur le plan narratif. Chacun peut voir, entendre et ressentir le film, tout comme une musique ou une peinture. Il n’existe pas de message unique.

Enki Bilal, connu pour ses bandes dessinées dans l’univers de la science-fiction mais aussi virtuose dessinateur, scénariste, et réalisateur, questionne notre monde et son existence. À l’adolescence, il découvre le film 2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick et en fut bouleversé.

Espace, technologie, mémoire, temps, futur, sous un fond de mystère permanent ; autant de thèmes qui vont totalement orienter le jeune auteur dans sa vocation. Cette rencontre avec cette œuvre du 7eme art – mêlant image et texte – fut résolument un déclencheur de liberté. Enki Bilal revient sur ce chef d’œuvre – qui dépasse, selon lui, le genre cinématographique, mais fait partie de l’histoire de la création de l’esprit humain. Une œuvre en somme initiatique… Rencontre.

Dans quelle mesure 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick a-t-il été un élément déterminant dans votre vie et votre processus artistique ? Comment ce film s’est-il imposé à vous ?

Ce film s’est imposé à moi de manière évidente. Il continue à poser beaucoup de questions a ceux qui l’ont déjà vu et ceux qui le découvrent… Pourquoi un film comme 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, je n’ai pas peur de le dire, a pu déclencher la carrière d’un autre artiste ? Ce film sort à la fin des événements de mai 68, il y avait une véritable énergie dans les rues de Paris. J’étais un jeune parisien à cette époque, peut-être un peu trop jeune pour vivre mai 68 dans l’engagement. Et à cette période, c’est ce film qui fut pour moi un détonateur, puisqu’il m’a libéré dans mon travail.

C’est en parlant que je réalise à quel point. 2001, l’Odyssée de l’espace est arrivé à un moment charnière de ma vie. J’avais 17, 18 ans et je me demandais si je devais me diriger vers la bande dessinée, parce qu’on y retrouve à la fois l’écriture et le dessin qui m’attiraient beaucoup. Je me cherchais donc encore à ce moment-là et ce film m’a ouvert des possibilités par ses thématiques et l’énorme potentiel de création qu’il offrait, avec de nombreuses questions et de mystères. J’ai donc compris ce jour-là que le mystère et l’inconnu sont des moteurs très puissants pour la création. C’est comme ça que j’ai commencé à dessiner et à écrire, avec ce film comme image d’une forme de liberté. Cette liberté s’est étalée sur une longue période, puisque j’ai commencé à travailler d’abord seul, sans scénariste. C’est donc un moment où je me suis libéré seul, et aujourd’hui ce film m’accompagne toujours, à travers le déclic qu’il a provoqué.

Quelles sont les thèmes du film qui vont ont touchés et qui ont directement suscité votre curiosité ?

D’abord, j’étais très intéressé à cette époque-là, et je le suis toujours, par l’espace, la cosmologie… Cela me fascine, et ce film-là en propose une vision, ainsi qu’une mise en perspective de l’aube de l’humanité. Ce par quoi le film commence d’ailleurs : l’homme est encore un singe, et il est frappé par une étincelle d’intelligence. Et c’est terrible à dire, mais l’étincelle d’intelligence dans 2001, l’Odyssée de l’espace apparaît lorsque deux tribus se battent pour un point d’eau, et l’une d’elles gagne, puisque l’un des singes comprend qu’avec un os, il peut frapper et blesser les autres singes. Alors il jette l’os en l’air, et celui-ci se transforme en vaisseau spatial, sur l’air du Beau Danube bleu de Strauss.

C’est un constat terrible, très fort, parce que ce passage illustre le mystère de la vie, du futur de l’humanité, le mystère de l’évolution de l’intelligence, de la Création finalement. Et c’est en cela que ce film m’a profondément dérouté. Bien sûr, ce film ne correspond pas vraiment à nos standards actuels : il y a des longueurs, très peu d’action, certaines scènes sont très silencieuses… Mais c’est un film puissant.

Dès le début du film, nous percevons tout le mystère de notre humanité et de son évolution. Un monolithe noir traverse le film de façon énigmatique. Que projetons-nous selon vous à travers cet artefact ? Notre conscience, un palier témoin de notre évolution humaine ?

L’artefact, le monolithe noir, est extrêmement important parce qu’il est à l’origine de l’étincelle d’intelligence qui atteint ce singe avec l’os. Et cela pose des questions déroutantes : est-ce Dieu ? Est-ce la Création ? Est-ce le mystère insondable de l’univers, de cet espace dénué de sens ?

Ce monolithe noir traverse tout le film et il continuera de traverser l’espace, la vie qui subsiste quelque part… Et ce mystère accompagnera les personnages du film, des hommes du vingtième siècle. Ce mystère apparait sur la lune et perdure jusqu’au bout du film, jusque dans le dernier plan, face à ce fœtus.

Cette fin est absolument impossible à résumer, ni même à expliquer. Si Kubrick lui-même l’affirmait, Arthur C. Clark, l’auteur du roman original, l’affirmait aussi (bien que son roman n’ait finalement rien à voir avec le film). Ils ont discuté de la fin et ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord. D’ailleurs, personne ne sait ce que cette fin signifie exactement. Kubrick disait à ce propos quelque chose de génial : « Est-ce que si Léonard de Vinci avait expliqué le mystère du sourire de la Joconde, la Joconde aurait-elle traversé le temps avec autant de mystères, autant de beauté ? » Assurément non.

Et c’est quelque chose de très excitant pour un artiste de comprendre qu’une œuvre n’a pas besoin d’explication. Elle n’a pas besoin d’une fin. Une œuvre est un appel, une transmission à celui qui la reçoit et chacun peut en faire sa propre compréhension. Tout cela est très important pour un artiste.

Effectivement, les œuvres d’art conservent ce mystère. Nous ne comprenons pas tout de l’œuvre et c’est pour ça qu’on y revient et repense souvent. D’une certaine façon, nous pourrions dire que ce film dépasse le genre, il est inclassable…

Oui, ce film est emblématique, inclassable pour toutes ces raisons. D’ailleurs, à mon sens, ce film ne fait pas partie de l’histoire du cinéma, il fait partie de l’histoire de la création de l’esprit humain.

Dans ce voyage vers Jupiter, il y a cette présence de d’une intelligence artificielle, HAL. L’humain créé la technologie, et se retrouve dépassée par celle-ci… Ce scénario résonne évidemment avec nos interrogations contemporaines.

Effectivement, dans la deuxième partie du film, il y a le voyage vers Jupiter d’un équipage de vaisseau spatial et son ordinateur de bord, commandé par une intelligence artificielle, ce qui résonne évidemment dans notre contemporanéité. L’ordinateur prend à un moment donné les commandes du vaisseau, parce qu’il comprend qu’il va être déconnecté suite à une erreur qu’il a commise.

Aujourd’hui, on n’est pas encore à l’ère de l’intelligence artificielle ; on entre tout juste dans un monde absolument sidérant, fantastique, mais en même temps effrayant. Mais on n’y est pas encore, et le jour viendra peut-être où la machine décidera de prendre le pouvoir. Et c’est de cela dont il s’agit dans 2001, l’Odyssée de l’espace : l’ordinateur voit tout, entend tout. Pire encore : il lit sur les lèvres des membres de l’équipage. Cela donne d’ailleurs un plan incroyable, dans lequel les deux cosmonautes survivants s’isolent pour discuter de son avenir car il se méfient de cet ordinateur, cet œil lumineux rouge, suprêmement intelligent. L’ordinateur de bord les observe discuter, il ne les entend pas, mais il voit le mouvement de leurs lèvres. Il comprend tout, et décide de les éliminer.

C’est une scène très longue, sans action, mais c’est sublime d’intelligence, de finesse, et ça dit énormément de choses sur le monde qu’on est en train de construire aujourd’hui.

Dans votre œuvre, on retrouve aussi cet intérêt pour des scénarios liés à la mémoire, à l’intelligence et au futur. Étiez-vous déjà attiré par ces thèmes avant de découvrir ce film ?

Avant de découvrir 2001, l’Odyssée de l’espace, je m’intéressais déjà à la puissance du langage mêlée au dessin, à l’imaginaire. J’ai aimé apprendre la langue française, à l’âge de dix ans, et son apprentissage m’a marqué. Très vite, je me passionne pour la littérature dite de science-fiction d’auteurs importants comme Isaac Asimov, Roger Zelazny, Ray Bradbury, Frank Herbert, Philip K. Dick… qui sont pour moi comme une initiatrice. Tous ces auteurs ont cette capacité de projeter l’humain et ses questionnements. C’est une littérature extrêmement importante, bien qu’elle ait toujours été un peu méprisée étant une littérature de genre. Mais pour moi, c’est ça, la vraie littérature : ce n’est pas de parler de ce qui se passe dans le sixième arrondissement de Paris. Bien que, pourquoi pas ? Mais dans les œuvres de ces auteurs, on retrouve de vrais questionnements.

Lorsque je découvre ce film, j’ai à peine 18 ans, et il me libère parce qu’il formule tous ces questionnements et me fait réaliser qu’avec mes outils d’artiste, je peux leur trouver un sens. En effet, cela a marqué mes scripts quand je réalise seul du sceau de la vision d’un futur proche, où le cerveau, la mémoire et toutes ces thématiques sont au premier plan. Et c’est exactement ce dont parle 2001, l’Odyssée de l’espace : comment la mémoire humaine a-t-elle réussi à la propulser jusqu’à cette mission vers Jupiter, et même au-delà ?

Dans le film, l’homme arrive à dépasser l’intelligence artificielle. En gagnant ce combat sur la technologie, il est propulsé dans un autre monde. On y retrouve la notion de surhomme qui fait partie intégrante de la pensée Nietzschéenne… (Le surhomme selon Nietzsch serait un être vivant dans une nouvelle culture, faite de spontanéité et d’art et qui apparaitra après la mort de Dieu).

En effet, c’est très nietzschéen, ce dépassement de l’intelligence artificielle, puisque finalement, face à cet inconnu, que représente la fin du film, tous les possibles sont à portée de l’imaginaire de chacun. Cette scène, d’ailleurs, n’est pas vraiment une fin, c’est une suite, c’est un au-delà.

Et cet au-delà est encore un mystère. Une œuvre qui aurait une fin trop marquée, trop fermée est pour moi une œuvre qui est morte. Je pense que la finalité d’une œuvre doit être un questionnement à la fois pour l’artiste, mais aussi pour celui qui la découvre. Il faut lui conserver une part de mystère.

C’est comme l’accident dans le processus artistique d’un artiste. Si on prévoit, prémédite tout ce qu’on va raconter, peindre ou écrire, l’œuvre s’assèche puisqu’elle n’a pas eu ce moment où elle a dérapé. Et c’est sans doute cela la grande force de l’esprit humain face à l’intelligence artificielle : elle ne sera pas capable de laisser les accidents se produire. Donc, pour l’instant, l’être humain tient encore le flambeau, parce qu’il a ses failles que la machine n’aura pas.

En effet, le hasard, l’accident dans le processus artistique est essentiel. L’humain est doté d’une conscience et d’une intelligence émotionnelle quand l’AI a une intelligence analytique.

Absolument, et d’ailleurs, je dis toujours que la mémoire humaine est vivante, tandis que la mémoire numérique est vive. On n’a que des mots pour parler de la fin du film, et ces mots me paraissent banals. Il nous faudrait trouver de nouveaux mots de langage pour arriver à parler de la fin du film. Or ces mots aujourd’hui, je pense, n’appartiennent pas à notre grammaire, parce que le mystère de l’univers est sans fin. Nous sommes minuscules face à l’univers. Et c’est pour ça qu’il faut prendre soin de la planète, ce tout petit grain de sable parmi des milliards de plages.

L’évolution technologie n’a cessé de transformer nos sociétés, depuis la révolution industrielle au XVIIIe, jusqu’à aujourd’hui avec l’intelligence artificielle. Ce film imagine les progrès de la science dans un futur. Dans votre œuvre, vous questionnez aussi nos existences dans un monde où les avancées de la science modifient notre destin. Je pense, par exemple, à votre série de bande dessinée Bug.

Ce film m’a donné ce goût de la curiosité scientifique. Je ne suis pas du tout un scientifique, et d’ailleurs je prends des libertés énormes avec la science. Les meilleurs compliments que je reçois viennent de scientifiques qui me disent : « Votre truc ne tient pas ! Mais c’est formidable, car ça nous stimule. ». Et ça me stimule. Ces libertés que je prends vis-à-vis de la science me viennent de 2001, l’Odyssée de l’espace, puisqu’on y retrouve de la technologie, du mystère et qu’on n’a pas la fin. Toutes ces choses sont vraiment des déclencheurs de liberté pour moi.

C’est un sujet gigantesque ! Et c’est quelque chose que je voudrais inclure dans un film que j’espère sortir : Bug. Dans mon histoire, un personnage détient toute la mémoire numérique du monde jusqu’aux codes de lancement nucléaires. Et du jour au lendemain, tout ce qui est numérique, informatique, cesse de fonctionner. Les avions s’écrasent, les ascenseurs se bloquent… Et que fait-on ?

Les œuvres, sous toutes leurs formes, qui imaginent le futur aident à penser le monde de demain. C’est être visionnaire…

C’est vrai, mais en toute humilité : être visionnaire, c’est interroger le futur. Pas simplement de son propre futur, mais c’est simplement de mettre en perspective le réel, le passé, le futur. En clair, se projeter : c’est la fiction ou la science-fiction, ces choses se mêlent aujourd’hui. On vit dans un monde où la science a une place prépondérante, on a adopté le numérique depuis longtemps déjà et l’intelligence artificielle est là aujourd’hui… On est purement dans la science-fiction. Et la fiction ? C’est demain.

Enki Bilal et Fanny Revault dans son atelier.

Je pense que la finalité d’une œuvre doit être un questionnement à la fois pour l’artiste, mais aussi pour celui qui la découvre.