Adel Abdessemed

AUTOUR D'UNE OEUVRE

Le Retable d’Issenheim de Matthias Grünewald

À la rencontre d’une personnalité du monde de l’art et de la culture, nous avons posé une question simple :

quelle œuvre vous a marqué et compte dans votre vie et votre parcours ?

Retour sur la fascination, l’émerveillement, le trouble ou le choc suscités par une œuvre d’art…

Par Fanny Revault

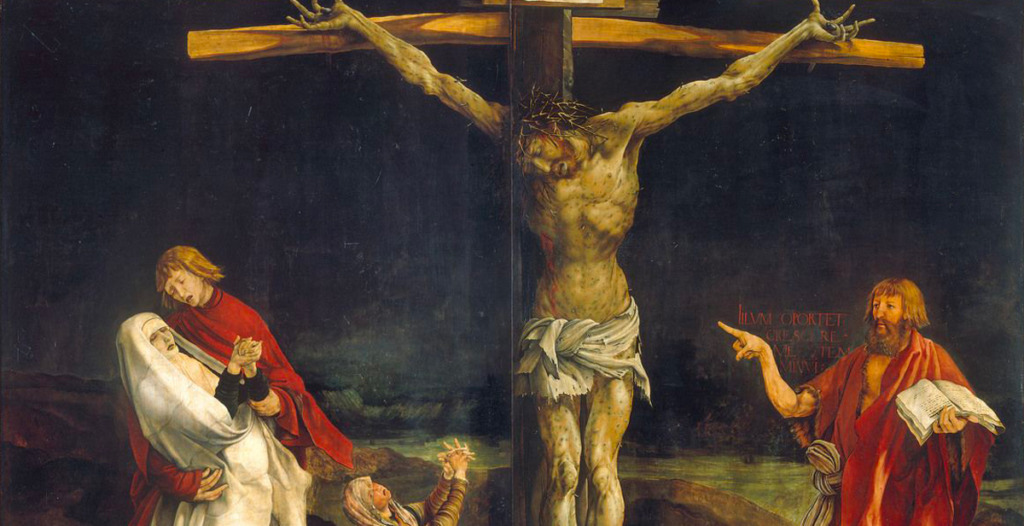

Fasciné par l’œuvre de Matthias Grünewald, Adel Abdessemed, alors jeune étudiant aux Beaux-Arts de Lyon, décide de se rendre à Colmar pour voir le Retable d’Issenheim. Captivant retable, la partie centrale dévoile une scène de crucifixion dont de la souffrance est poussée à son paroxysme : un Christ couvert de plaies et d’épines, effroyable image du corps supplicié. Son obsession pour cette image symbolique dont le cri ne le quittera pas donnera lieu, plus tard en 2012, à la réalisation d’une œuvre intitulé Décor : quatre corps du Christ en croix, fait de métal tranchant. Entre intensité dramatique et étonnante modernité, l’artiste nous parle de sa rencontre bouleversante avec ce chef-d’œuvre de la Renaissance allemande.

Comment s’est passée votre rencontre avec le Retable d’Issenheim de Matthias Grünewald ?

Je l’avais découvert en Algérie à travers des illustrations dans une encyclopédie d’art. Et la première chose que j’ai voulu faire en arrivant à Lyon, c’était le voir. J’ai donc fait de l’auto-stop jusqu’à Colmar. À mon arrivée, il y avait du brouillard. Et en entrant dans la salle du musée, l’atmosphère du brouillard continuait…

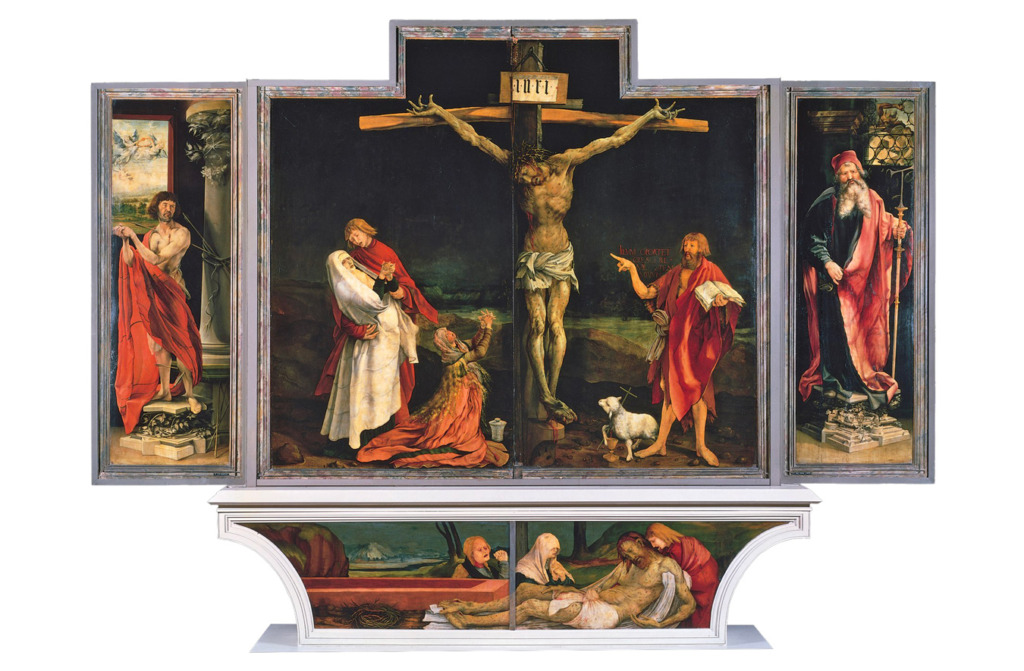

J’y ai vu une main, un doigt pointé vers le Christ. J’ai vu une coupe de vin, un agneau. Et cette rencontre a été un vrai choc. J’ignorais qu’il y avait plusieurs panneaux, mais je savais qu’il était recto-verso. Ce que je connaissais, c’était la centralité du Christ, et ce qu’il y avait derrière : ce Christ peint comme un tronc d’arbre, Saint Antoine avec la Bible ouverte, sur la droite, Saint Sébastien, transpercé de flèches, sur un chapiteau à gauche, qui s’est sacrifié à l’époque romaine pour sauver le peuple. On voit aussi au sol une épine déposée, et deux femmes pleurer la mort du Christ : la Vierge Marie et Marie-Madeleine.

Qu’est-ce qui fait de cette œuvre une peinture majeure selon vous ?

Parfois, nous, artistes, sommes confrontés à de vraies difficultés. Et l’art, dans son illusion, nous permet d’échapper à certaines contraintes. Par exemple, cette toile est normalement coupée en deux, mais Grünwald a épargné le corps du Christ en le peignant légèrement à côté de la découpe. Toute la matière est peinte de ce côté-là, et pourtant, le Christ paraît central, c’est très optique.

Au dos du retable, il y a la Nativité, unique aussi dans sa composition : l’enfant et la lumière nous ramènent vers le haut, vers Dieu. C’est l’œuvre la plus impressionnante dans les jeux de mains. Même dans l’Annonciation : regardez le visage de Marie quand l’archange Gabriel lui apparaît. Elle a peur, elle ne le regarde pas en face. Il lui dit : “Marie, je suis l’archange Gabriel. Ne crains rien”. Or, toute vie naît dans la peur, la peur fait partie de notre existence.

Aujourd’hui, on la nourrit chaque jour : peur de l’épidémie, du terrorisme, d’un crash économique, des tsunamis… On vit en alerte permanente, comme des animaux. Et ça se voit dans ce regard. Pour moi, cette œuvre est un opéra. Une œuvre-opéra. Ces scènes bibliques sont devenues des symboles et font écho à nos existences.

Matthias Grünewald, retable d’Isenheim, 1512-1516, © Musée Unterlinden

Matthias Grünewald, retable d’Isenheim, détail de l’Annonciation,1512-1516, © Musée Unterlinden

Matthias Grünewald, retable d’Isenheim, 1512-1516, © Musée Unterlinden

La deuxième ouverture du retable est consacrée à des scènes bien différentes de celles de la crucifixion ou de la Nativité, nous trouvons la représentation de Saints, comme Saint Antoine, guérisseur…

À l’origine, ce retable rend hommage à Saint Antoine. On voit l’ermite du désert, visité par Saint Antoine avant qu’il ne commence à halluciner : des monstres, des becs, des griffes, des dents, des ongles… Un imaginaire extraordinaire pour représenter la peur. Un corbeau apporte aussi deux morceaux de pain à l’ermite, comme s’il venait lui demander conseil. Et dans son délire, tout le monde touche Saint Antoine : le toucher signifie guérir, car c’est un saint. Un corps humain, gonflé, se trouve à gauche, signe de peste selon les historiens. Et ces champignons renvoient à l’image d’un arbre pourri de l’intérieur. À l’époque, ils ne comprenaient pas les maladies comme la peste. C’est une métaphore incroyable : on peut croire qu’un homme est fort, solide comme un chêne, mais en le retournant, on découvre qu’il est pourri de l’intérieur. Cela montre à quel point nous sommes fragiles.

La violence et la peur sont poussées à leur paroxysme. En quoi cette œuvre résonne dans votre travail ?

Ce retable est une œuvre freudienne avant Freud. L’histoire de ce retable fait écho avec mon histoire. Lorsque Grünwald peint ce retable, il n’a même pas atteint l’âge adulte, et j’ai aussi l’impression qu’on a assassiné ma jeunesse, au nom d’Allah, au nom du terrorisme. J’ai vécu la guerre civile en Algérie, c’était une pandémie différente… Comme Saint Sébastien, je me sens comme transpercé de flèches. Plus tard, j’ai réalisé cette résonance en moi.

Vous avez exposé l’œuvre Décors, quatre corps du Christ en croix, à côté du Retable d’Issenheim. Le cri, est-ce le lien entre les deux œuvres ?

Exposer à côté du retable de Grünwald est un rêve que j’ai réalisé. J’ai créé un Christ, son corps et sa couronne, fait entièrement de fils barbelés, parce que j’ai compris : Grünwald a peint le Christ comme une autopsie. Pour moi, chaque trait, c’est un coup de bistouri. Chaque ligne, une plaie, d’où le fil barbelé.

C’était essentiel pour moi de multiplier les Christs, et de le réaliser comme un non-croyant, et non pas comme un croyant. Plutôt que de faire une œuvre en trois parties comme le retable d’Issenheim, j’ai fait quatre Christs, que j’ai nommés Décors. Le Christ historique, c’est un cri sur le Golgotha, crucifié parmi des voleurs. Ce qu’on a en commun avec lui, ce n’est pas le sacré ou le profane, même sur le plan historique, c’est ce cri. Et je suis un artiste du cri, les mots ne me suffisent pas. Je n’écris pas. Je ne parle pas. Je crée. C’est la seule chose que je peux faire.

Matthias Grünewald, retable d’Isenheim, 1512-1516, © Musée Unterlinden

Adel Abdessemed, Décors,

Adel Abdessemed, Décor, Razor Wire, 4 éléments, 2011-2012, © Adel Abdessemed, Paris ADAGP 2022

Je suis un artiste du cri, les mots ne me suffisent pas.