Jean de Loisy

AUTOUR D'UNE ŒUVRE

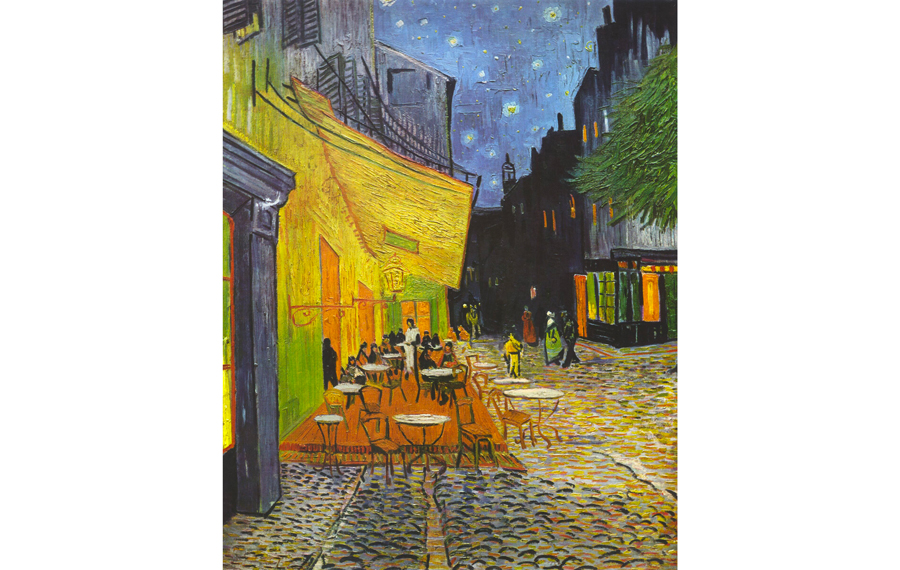

La Nuit étoilée sur le Rhône, de van Gogh

À la rencontre d’une personnalité du monde de l’art et de la culture, nous avons posé une question simple :

quelle œuvre vous a marqué et compte dans votre vie et votre parcours ?

Retour sur la fascination, l’émerveillement, le trouble ou le choc suscités par une œuvre d’art…

Par Fanny Revault

Jean de Loisy, critique d’art, curateur et spécialiste de l’art moderne et contemporain, questionne notre regard sur une œuvre connue mais qui demeure drapée de mystères. Vincent Van Gogh a peint ce tableau la nuit sur les bords du Rhône à Arles à deux minutes de la Maison jaune où il vivait. Mais au-delà des simples apparences, que nous raconte-t-il ? Jean de Loisy nous invite à regarder autrement cette peinture aux milles références. Quelles sont les réflexions et les méditations du peintre au moment où il peint ? Il semblerait qu’il rejoint et exprime les préoccupations de l’époque d’ordre scientifique, politique et métaphysique… Nous découvrons un peintre riche de connaissances… Et peu à peu, une intimité se forme autour de cette peinture. Jean de Loisy observe avec délectation la toile et en révèle la singulière densité. Rencontre.

Comment regarder un tableau ?

Ce qui marque en premier lorsqu’on regarde un tableau, c’est tout ce qui n’est pas de l’ordre du visible, ce qui est implicite et qui transforme votre regard et votre pensée. Au fond, le tableau vous engage à une rêverie. Je pense à La Nuit étoilée sur le Rhône de Van Gogh, qui se trouve au musée d’Orsay. Lorsque vous regardez ce genre de tableau infiniment riche, vous poussez une porte et vous vous apercevez qu’une brassée de connaissances, de relations, de connexions, pas seulement de rêverie, mais de sagesse et de philosophie, se sont emparés de ce grand artiste et ils vous les proposent. Vous devez jouer avec ce puzzle pour en faire quelque chose.

Puis votre regard se tourne vers les pensées, le ressenti du peintre ? Peut-on sentir cela à travers la vibration de son pinceau ?

Oui, on devine tout de suite ce qu’il a ressenti en le peignant, ce moment d’émotion. Il est en train de peindre la nuit, il voit toutes ces étoiles clignoter, un couple s’échapper, et lui, qui habite probablement tout près de l’endroit où l’œuvre a été peinte, dans cette fameuse maison jaune. Il se dit : « Ce couple représente une paix que j’adorerais avoir, moi qui suis seul et qui attends impatiemment que Gauguin me rejoigne, par exemple. » Ce tableau est, manifestement, l’expression d’un sentiment, pas uniquement une description de paysage. Mais on peut se demander si ce n’est pas une erreur que d’imaginer qu’un tableau est seulement la représentation d’un sentiment.

La couleur est vibrante dans l’œuvre de Van Gogh. Ici, elle créé un rythme…

Van Gogh a un intérêt manifeste pour le rythme dans son tableau, entre le mouvement des étoiles et des réverbères. Pourquoi est-ce que ces réverbères donnent la sensation de le fasciner et de jouer musicalement, comme un rythme qui se reflète sur le fleuve avec les étoiles ? Ces réverbères ont été installés deux ou trois ans avant son installation à Arles. C’est donc quelque chose de tout à fait neuf, une sensation nouvelle qui transforme la ville, qui transforme la couleur de la ville. Ce ne sont plus les éclairages à l’huile que l’on avait, ce sont les premiers éclairages au gaz, et cela crée une lumière tout à fait différente de ce qu’il y avait auparavant. Et évidemment, il est fasciné par cela.

Selon vous, comment Van Gogh aborde-t-il cette peinture, aux bords du Rhône à Arles ? Par l’émotion, la pensée et la connaissance ?

Pour un artiste d’émotion, comme Van Gogh, on se tromperait à penser que l’émotion seule guide sa pensée. Sa pensée est incroyablement construite. Lorsque l’on regarde, par exemple, la position des étoiles, on sait que chacune des étoiles est exactement à sa place, que la constellation qu’il a peinte permet de dire exactement quel jour et à quelle heure le tableau a été peint. Il l’a cependant inversée : au lieu d’être dans la partie gauche du tableau, en vérité, la constellation était derrière lui. Il a réorganisé les choses, à la manière d’un passionné d’astronomie.

Autoportrait avec palette, Vincent van Gogh, 1889, National Gallery of Art, Washington

Les Cyprès, Vincent van Gogh, 1889, The Metropolitan Museum of Art, New York City

Van Gogh se passionnait-il pour les astres ? Quelle place occupe l’astronomie dans sa démarche lorsqu’il peint La nuit étoilée sur le Rhône ?

On découvre peu à peu qu’il lit, qu’il se tient informé de ce qui se passe en astronomie à son époque, et que cet artiste, que l’on pense strictement impulsif, est un artiste qui possède une extraordinaire gourmandise de la connaissance. Il en parle dans ses correspondances : ça le passionne d’essayer de représenter les étoiles, non pas comme des trous blancs dans un ciel bleu, comme on le fait habituellement à cette époque-là, mais véritablement avec les couleurs que les astronomes leur imaginent. Et d’insister sur ces couleurs pour dire : « Celles-ci s’éloignent ; celles-ci, se rapprochent… » Évidemment, il ne s’agit pas que d’astronomie avec cette œuvre, ça va plus loin : on aimerait se glisser dans son esprit, pendant qu’il se plonge dans ce qu’il fait, parce que ce qui est très frappant quand un artiste peint, c’est que sa pensée est mobile autant que son pinceau. Il n’y a pas un coup de brosse sans lequel quelque chose ne vient pas en même temps dans son imaginaire.

Plusieurs préoccupations se lisent sur son œuvre… Quelles sont les autres pensées qui l’habitent à cette période-là ? Peut-on y voir aussi une dimension spirituelle ou philosophique ?

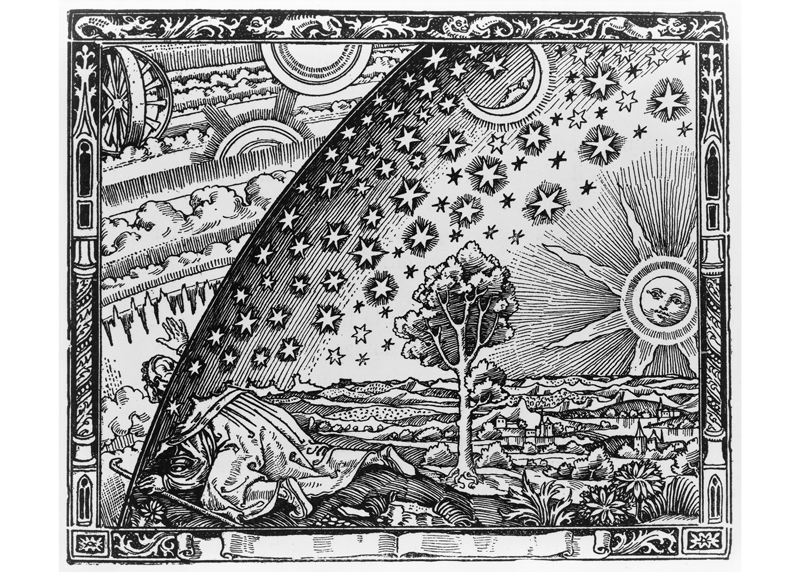

Van Gogh, dans une période particulière, est tourmenté par l’idée du christianisme. Pas comme il l’était auparavant, quand il voulait être pasteur par dévotion à l’égard du Christ, mais il a l’impression que cette obsession chrétienne qui le possède l’éloigne de l’essentiel. Il révèle à ce propos dans une de ses lettres vouloir créer une religion des étoiles. Comment se fait-il que Van Gogh, qui a l’air d’être si peu prosélyte, au fond, ait cette pensée ? On peut même lire dans ses lettres : « Si vous voulez aller à Tarascon, vous prenez le train. Mais si vous voulez aller dans les étoiles, vous prenez la mort. » Cette phrase est très étrange. On peut se demander ce qu’il a bien pu lire pour avoir ce genre de réflexions. Et on se rend compte que les grands astronomes de l’époque, Camille Flammarion en particulier, aussi connu qu’important, sont passionnés par une idée étrange : celle que nos âmes, après la mort, iraient dans les étoiles. Et tout d’un coup, Van Gogh va non seulement ajouter un contenu scientifique dans son projet, mais aussi un contenu qui correspond à l’esprit de son temps.

Cette œuvre reflète-t-elle finalement les interrogations de son temps ?

Il n’est pas le seul artiste de son époque à se fasciner pour les étoiles, il y en a beaucoup d’autres, mais aussi d’autres penseurs. Dostoïevski, en particulier, se passionne pour les étoiles, mais d’un point de vue beaucoup plus politique. Auguste Blanqui écrit un livre à ce moment-là sur les étoiles : la Révolution fait qu’il n’y a plus un soleil dominant, mais un équilibre nouveau qu’un cosmos en expansion peut permettre de comprendre. S’ajoute donc à sa démarche un aspect politique. Cette tension entre le politique et le spirituel est une tension contradictoire, puisque, tout d’un coup, la science nous rend capable de voir le ciel, ce qui n’est désormais plus un attribut religieux. Et pourtant, il y a cette réminiscence presque d’ordre ésotérique chez lui. Et ce tableau s’encombre joyeusement de mille références.

Vous vous rendez compte que Van Gogh n’est pas seulement une personnalité complexe : c’est une pensée extraordinairement sophistiquée, d’une érudition inouïe, et qui est attentive à tout ce qui se passe dans son temps.

Ce tableau est, manifestement, l’expression d’un sentiment, pas uniquement une description de paysage.