Catherine Bensaid

AUTOUR D'UNE ŒUVRE

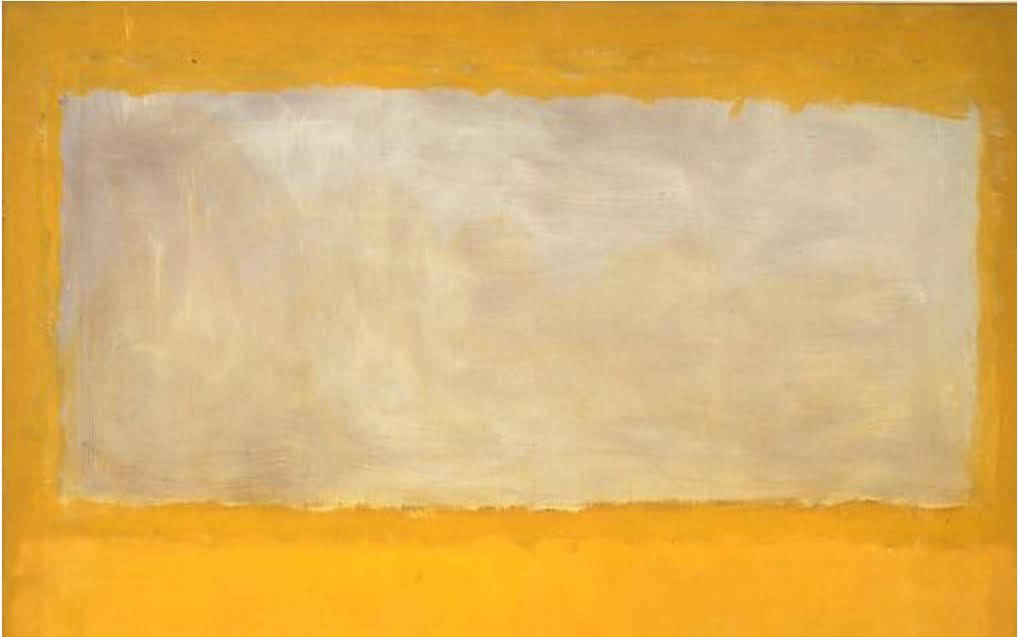

No. 13 (White, Red on Yellow) de Mark Rothko

À la rencontre d’une personnalité du monde de l’art et de la culture, nous avons posé une question simple :

quelle œuvre vous a marqué et compte dans votre vie et votre parcours ?

Retour sur la fascination, l’émerveillement, le trouble ou le choc suscités par une œuvre d’art…

Par Fanny Revault

Catherine Bensaid, psychiatre et psychothérapeute, est l’auteur de plusieurs livres qui ont eu un grand succès comme « Aime-toi, la vie t’aimera » (1994), « Qui aime quand je t’aime ? » co-écrit avec Jean-Yves Leloup et « La musique des anges ». L’auteure nous confie son émotion éprouvée devant l’œuvre de Marc Rothko ; une méditation contemplative qu’elle qualifie « d’appel à la transcendance ». Catherine Bensaid revient sur la quête de l’artiste où s’est développée une expérience mystique par-delà des croyances, comme forme de dépassement aux épreuves de nos vies et s’interroge sur la reconnaissance de son œuvre auprès du public. Rencontre.

Quel peintre fait partie de votre vie ?

Rothko fait partie de ma vie. Et quand on aime une œuvre, elle nous est accessible à tout instant, elle fait partie de notre vie. Je dirais qu’il y a de la magie dans les œuvres de Rothko, c’est un appel ou une ouverture à la transcendance incarnée. Parmi ses œuvres, j’ai choisi No. 13 (White, Red on Yellow). Il y a des rouges, et le rouge, cela évoque notre incarnation, notre matérialité. Ce qui me paraît essentiel dans cette œuvre, c’est la traversée des ombres, des épreuves, avec ces bandes de différentes épaisseurs.

L’émanation des œuvres de Rothko vous touche. Comment la décririez-vous ?

Il y a un mot qui me paraît essentiel concernant Rothko, c’est la profondeur. Dans son œuvre, comme chez toute personne que l’on aime, la profondeur est essentielle. On n’en fait pas le tour en quelques minutes, on peut regarder cette œuvre à l’infini, parce qu’elle évoque l’infini.

Est-ce la quête d’un travail artistique ?

Oui, je pense que la quête d’un artiste, c’est l’infini, cette quête de l’invisible, du divin, et de l’ailleurs. On peut penser que tout artiste a une douleur, un désespoir, qui le concerne et qui concerne aussi l’humanité. Un artiste est porteur de la douleur de l’humanité, et cette douleur, cette souffrance est notre humanité. Un individu peut souffrir uniquement pour lui-même, mais pour l’artiste, son travail est une quête pour notre humanité à tous.

Vous parlez du dépassement des épreuves… Comment Rothko s’est-il inscrit dans cette perpétuelle recherche et évolution ?

Rothko s’inscrit dans cette notion de « devenir ». C’est une notion fondamentale pour lui et que l’on trouve dans la pensée juive. Rothko a été dans une Yeshiva, école juive, jusqu’à l’âge de dix ans. Il y est dit aussi que Dieu est « là-bas », inaccessible; son nom est imprononçable. Je pense que c’est très important le concernant et concernant tout artiste, de prendre conscience qu’à aucun moment dans l’écriture, dans la peinture, la musique, et quel que soit le geste artistique, on est arrivé où que ce soit.

Et même si un artiste a atteint la renommée, c’est toujours ce qui va advenir qui l’intéresse.

Je me demande même dans quelle mesure un artiste peut penser, à un moment donné, être arrivé au bout de sa quête. Je crois que ça n’existe pas. Ce que nous cherchons est impossible à atteindre, c’est enfoui dans l’illimité, l’invisible.

Je pense que pour Rothko, c’est cette quête qui a été la sienne : ce dépassement des épreuves, entrer en profondeur en nous-même pour y trouver la lumière, être à l’écoute de nos douleurs, de nos difficultés, de nos épreuves et nous autoriser à être ne contact avec nos émotions pour finalement y trouver la joie. Ainsi que le dit Rilke : « Entrez en vous-même, sondez les profondeurs où votre vie prend sa source. »

Et c’est le magnifique cadeau des artistes que ce cheminement qu’ils ont fait pour eux-mêmes et pour nous. On a l’impression que Rothko a été vers la plus grande simplicité pour dire la plus grande complexité. Mais je me demande dans quelle mesure ce travail fait par les artistes comme Rothko, s’il ne rencontre pas de reconnaissance réelle, ne devient pas une possible souffrance.

J’ai lu que des collectionneurs auraient acheté un tableau de Rothko, et placée un canapé devant son œuvre !

Le besoin de reconnaissance était-il important pour Rothko ?

Rothko a vécu des deuils douloureux : à dix ans, il quitte la Russie, et quand il arrive aux États-Unis avec le souhait de retrouver son père, celui-ci meurt un an après. Peut-être que cette quête de paternité, son besoin de reconnaissance, d’identité, est particulièrement importante chez lui.

Est-ce que cela participe de son désespoir ou de ses difficultés à la fin de sa vie ? Je ne sais pas, mais c’est possible, parce que je n’ai pas la sensation qu’il ait rencontré dans le regard ses contemporains la juste récompense de sa quête véritable, une récompense à la hauteur de son engagement vis-à-vis de cette œuvre.

Peut-être que la vraie reconnaissance de cette quête est impossible, puisque qu’elle tend vers l’invisible, une quête d’absolu. Je trouve cette phrase de Cézanne très belle : « L’art est le lieu où le cerveau et l’univers se rencontrent. » Elle s’adapte bien à l’œuvre de Rothko.

Selon vous, pourquoi l’art est-il important dans nos vies ?

L’art est essentiel dans la capacité à dire nos émotions, à les transformer, et agir sur notre vie peut-être dans sa banalité ou dans sa complexité douloureuse. L’art nous élève, et peut participer à notre guérison quand nous vivons une séparation, un deuil, une maladie. Si vous voyez représenté dans l’art un au-delà de ce moment difficile, un au-delà de notre humanité souffrante, tout d’un coup, ce que nous vivons peut-être replacé dans un espace beaucoup plus grand, une dimension élargie et perdre alors de sa force douloureuse.

La culture est extrêmement importante. Je pense que lorsqu’on amène un enfant au musée ou au théâtre, même s’il n’en a pas envie, qu’on lui fait écouter de la musique, qu’on l’encourage à lire, ça va l’aider plus tard, lorsqu’il aura des difficultés, à pouvoir replonger dans cet espace de beauté, de réflexion et d’élévation… Encore une fois pour remettre ce qu’il vit en perspective, dans un espace plus grand. La nature, l’art et l’amour, nous permettent d’entrer en contact avec notre humanité souffrante tout en la mettant à distance.

Nous pouvons vivre cette expérience : en même temps que nous sommes malheureux, malades, inquiets, nous pouvons ressentir de la joie. Nous éprouvons la sensation d’être « vivants » au-delà d’un événement ou d’une situation difficile. Notre douleur est vivante. Vibrante.

C’est ce que la peinture, la musique, la danse, la poésie et la littérature peuvent nous faire ressentir.

Face aux tableaux de Rothko, nous sommes « vivants » : la vibration qui en émane nous transporte dans un espace d’éternité, la lumière qui transparaît dans chacune de ses couleurs offre une clarté nouvelle, un autre regard possible sur nos propres existences. De portée universelle, et hors de toute pensée rationnelle ou explication, ces tableaux nous touchent, profondément, dans l’unique que nous sommes.

Les mythes sont les symboles intemporels auxquels nous devons nous raccrocher pour exprimer des idées psychologiques fondamentales. Ils sont les symboles des peurs et des motivations primitives de l'homme, peu importent le pays ou l'époque.