Bernard Moninot

AUTOUR D'UNE ŒUVRE

Le Grand Verre de Marcel Duchamp

À la rencontre d’une personnalité du monde de l’art et de la culture, nous avons posé une question simple :

quelle œuvre vous a marqué et compte dans votre vie et votre parcours ?

Retour sur la fascination, l’émerveillement, le trouble ou le choc suscités par une œuvre d’art…

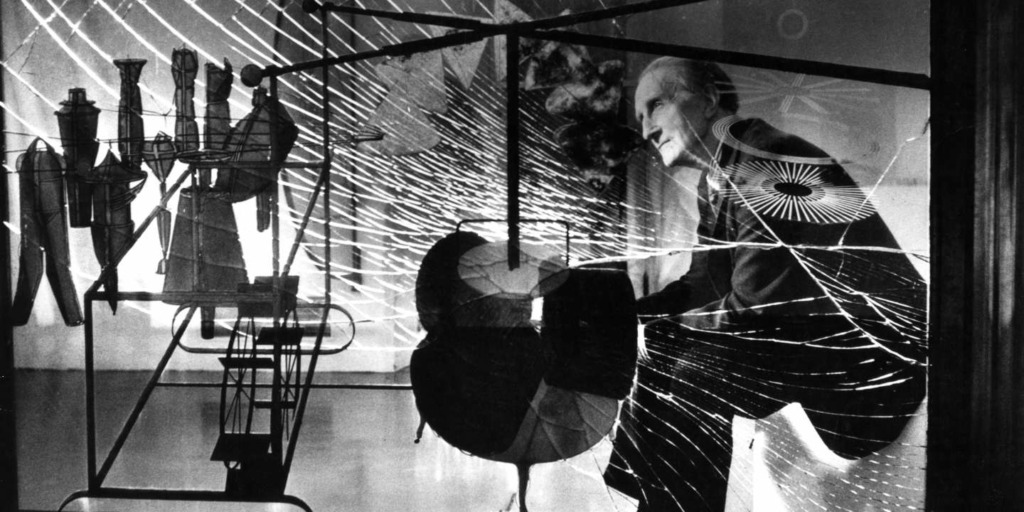

(Photo de Mark Kauffman/The LIFE Images Collection via Getty Images/Getty Images)

Par Fanny Revault

La signification de certaines œuvres continue, longtemps après leur dévoilement à vivre dans nos esprits… On s’interroge, on se questionne sur leur sens. Drapé d’intrigues, tel est le cas de l’ultime tableau de Marcel Duchamp, La Mariée mise à nu par ses célibataires même, connu encore sous le nom du Grand Verre. Pour Bernard Moninot, artiste plasticien, cette œuvre a été un point de départ, un repère majeur pour penser l’art et le devenir de la peinture. L’artiste revient sur cette œuvre mystérieuse qui l’interroge…

De quelle manière Le Grand Verre de Marcel Duchamp vous a-t-il influencé ?

Cette œuvre a véritablement eu une grande influence, dès le début, sur ma manière de penser : je me suis demandé ce que signifiait rentrer dans l’acte de création. Que signifie, au fond, La mariée mise à nu par ses célibataires même dite Le Grand Verre de Marcel Duchamp ? L’artiste définit cette œuvre comme une image non appelante ; elle est présente en vous d’une manière extrêmement imposante, comme un monument. Or, l’intention de l’artiste n’est pas claire pour lui-même. Il s’agit donc d’une œuvre énigmatique pour le spectateur, mais aussi pour son auteur lui-même.

Comment travaillait Marcel Duchamp ?

En 1912, à l’époque où Duchamp débute sa carrière, il disait travailler sur trois notions fondamentales pour lui et pour l’histoire de l’art : l’intuition, le hasard et l’inconscient. Trois éléments qui ne sont pas déterminés par la volonté de l’artiste de faire ce qu’il prévoit.

Faisant appel à ces états seconds pour concevoir l’œuvre, Le Grand Verre révèle une dimension énigmatique, échappant à toute logique… même pour Duchamp. Pourriez-vous nous présenter cette œuvre ?

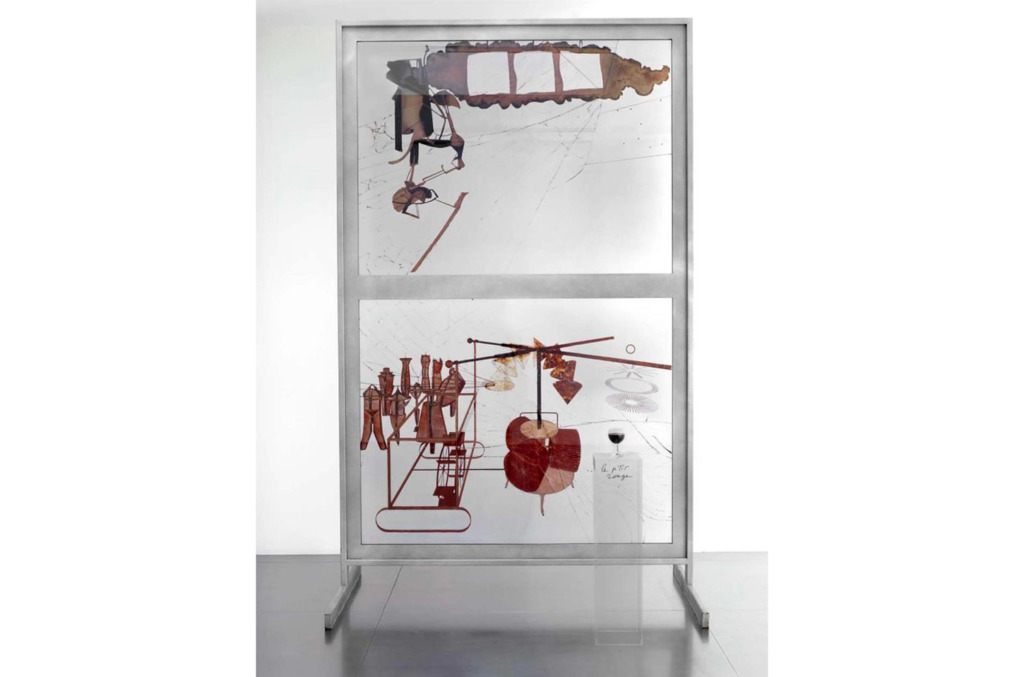

Cette œuvre formidable se compose de deux parties : la partie inférieure, soumise à la perspective, et la partie supérieure, plus organique. Et c’est là que se loge le sujet principal du tableau, c’est-à-dire la mariée. Ce qui est assez curieux dans cette œuvre, c’est qu’il n’y a aucun élément qu’on peut identifier de manière certaine, même quand il est identifié par l’auteur.

Il y a un moulin, des témoins oculaires, une broyeuse de chocolat, ce qu’il appelle les « maîtres étalons » et différents autres éléments. Quand on les regarde, on se dit que ça nous évoque effectivement quelque chose mais l’incertitude demeure. Duchamp disait d’ailleurs : « Si la peinture est une écriture, Le Grand verre est un texte à déchiffrer ».

Dans cette œuvre, qui a été analysée sous différents angles, à la fois sur le plan alchimique, symbolique, psychanalytique et même mathématique, Marcel Duchamp a toujours dit n’avoir aucune intention particulière : « Toutes les interprétations possibles, je les accepte, parce que moi-même, je ne connaissais pas au fond, les raisons pour lesquelles je faisais cette œuvre. Cette œuvre devait exister sur la Terre et j’en ai été, on peut dire, l’accoucheur. »

Peut-on alors affirmer que l’artiste n’est plus qu’un maïeuticien ?

À partir du moment où l’on pense que l’artiste a un pouvoir médiumnique, c’est-à-dire de faire agir des phénomènes pour produire une forme, de générer quelque chose dont il est simplement l’exécutant, il est réduit à un rôle de traducteur. Il traduit des choses qui arrivent par l’intuition et par éclair.

Marcel Duchamp dit à ce propos : « Moi, ce qui m’intéresse dans l’utilisation de la perspective, ce n’est pas le fait qu’elle soit créatrice d’illusions, c’est que la perspective est une possibilité de créer des virtualités, et Le Grand Verre, c’est une mise en scène d’une chose virtuelle et invisible. ». Albert Einstein utilisait aussi le terme d’intuition. Il a décrit des expériences de pensées qui ont précédé sa théorie de la relativité, associant espace et temps. Il avait pris conscience du fait que la théorie de la relativité allait forcément avoir une implication sur la conception de l’espace dans la peinture.

Et effectivement, cette œuvre montre quelque chose qui est de l’ordre d’un processus temporel, un processus qui va se faire sur douze années. La notion d’espace-temps et le sens de l’œuvre sont à saisir dans ce que Marcel Duchamp a cristallisé dans le verre : le sens est constamment en transformation, tout comme notre capacité à interpréter différemment cette œuvre selon des points de vue.

Avec le temps, y a-t-il un sens que vous pouvez donner à cette œuvre ?

Cette œuvre est inépuisable. Mais elle n’est pas faite pour être comprise : c’est d’abord une expérience de pensée. C’est l’avènement de ce que Nietzsche appelait « le philosophe-artiste », celui qui se tient au plus près du volcan. Pour André Breton, ce volcan représente l’inconscient, et c’est de l’inconscient que surgit effectivement la dimension créatrice…

Enfin, Duchamp nous invite à comprendre que le sens de l’œuvre se trouve dans ce « retard » : le temps entre la fabrication et le moment où l’œuvre est élucidée, ce qui n’est pas du tout garanti. Comme le disait Paul Klee : « Je peins pour un peuple qui n’existe pas encore. » Mais contrairement à ce que disait Paul Claudel, selon lequel « Toute œuvre qui est un événement est en même temps un avènement », Le Grand Verre reste une œuvre fermée sur elle-même. Elle n’a quasiment pas de descendance parce qu’on ne peut pas s’en emparer.

Au fond, à quoi nous invite cette œuvre ?

Ce qu’elle implique touche à la poésie : elle devient un instrument pour penser, non pas l’œuvre qu’on a dans la tête, mais notre rapport au monde. C’est une invitation à comprendre ce que signifie vivre. Vivre signifie avoir la capacité d’inventer notre relation au monde, tout en restant ancré dans ce qui est donné dans le visible. Ce qui est le plus inaccessible, ce n’est pas l’au-delà, mais le mystère au cœur du visible.

C'est de l'inconscient que surgit effectivement la dimension créatrice…