Bernar Venet

AUTOUR D'UNE ŒUVRE

Parade amoureuse de Picabia

À la rencontre d’une personnalité du monde de l’art et de la culture, nous avons posé une question simple :

quelle œuvre vous a marqué et compte dans votre vie et votre parcours ?

Retour sur la fascination, l’émerveillement, le trouble ou le choc suscités par une œuvre d’art…

Par Fanny Revault

Bernar Venet enfant découvre une œuvre de Picabia dans un livre d’art : « Parade amoureuse ». Il est interloqué, choqué : que signifie cette œuvre étrange ? Plus tard, adulte, il entreprend un travail conceptuel autour des objets industriels puis des dessins industriels. C’est alors qu’il redécouvre son œuvre et y constate une filiation étonnante. Bernar Venet revient sur cet artiste inclassable, véritable acteur de tous les bouleversements du l’art du XXeme siècle dont le mouvement dada.

Quel a été votre premier contact à l’art ?

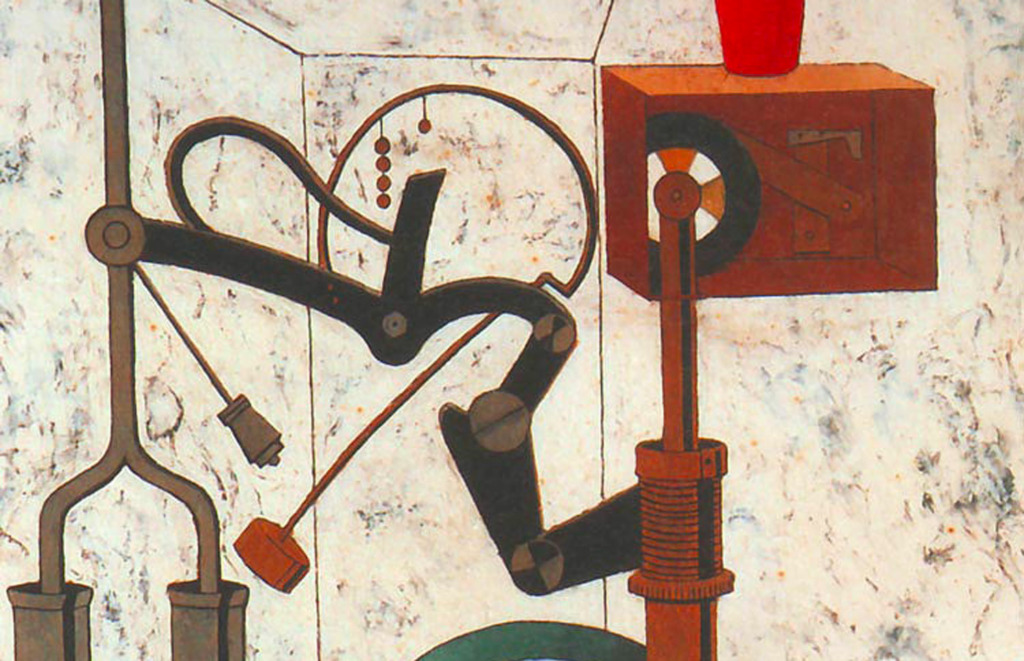

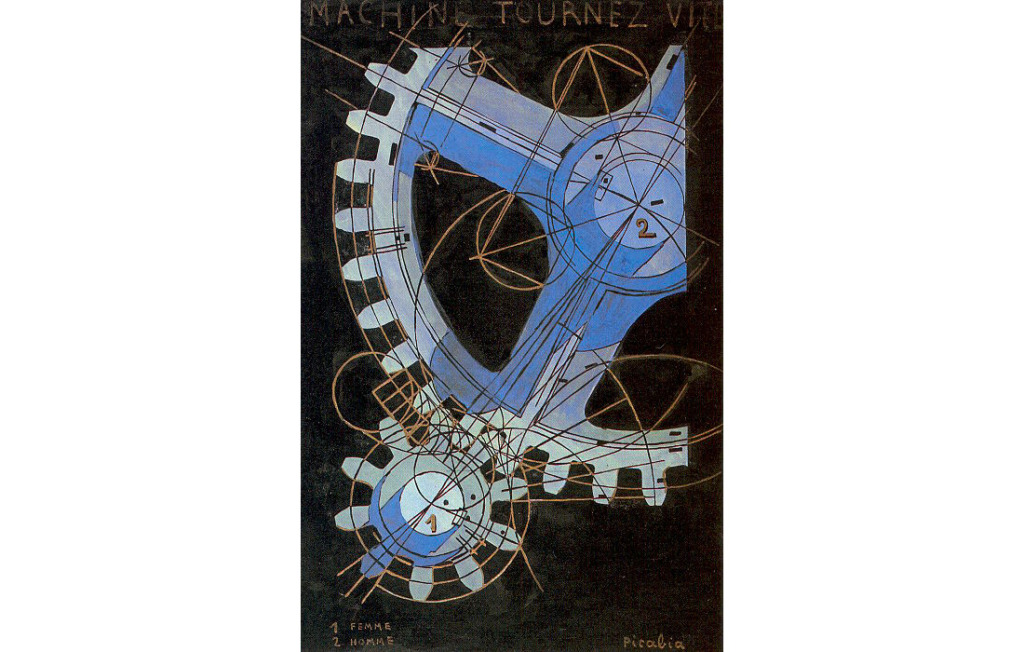

J’avais une mère formidable qui m’a toujours encouragé à développer mon esprit artistique. Je lisais plusieurs magazines d’art, mais un jour elle m’a acheté un grand livre qui s’appelait “La peinture moderne” édité par Skira. Et tout m’est apparu bien plus clairement : j’ai compris Kandinsky 1910, Delaunay, Matisse, bien entendu Picasso… Je trouvais tous ces artistes formidables, mais il y avait un tableau, un seul, que je ne comprenais pas. Que des grands peintres fassent des tableaux abstraits et toutes sortes de choses folles, je comprenais, mais pas ça ! C’était un tableau de Picabia qui s’appelait Parade amoureuse. Il représentait une sorte de machine complètement désarticulée. C’est un assez grand tableau, à peu près un mètre sur soixante-quinze centimètres. Il est de 1917, au moment exact où Marcel Duchamp faisait son urinoir, donc à une époque où Duchamp, Picabia et Man Ray aussi, créaient ce qu’on a appelé le mouvement dada. C’étaient des créateurs, mais surtout des provocateurs. Une grande période, extrêmement riche.

Francis Picabia, Parade amoureuse, 1917, collection privée

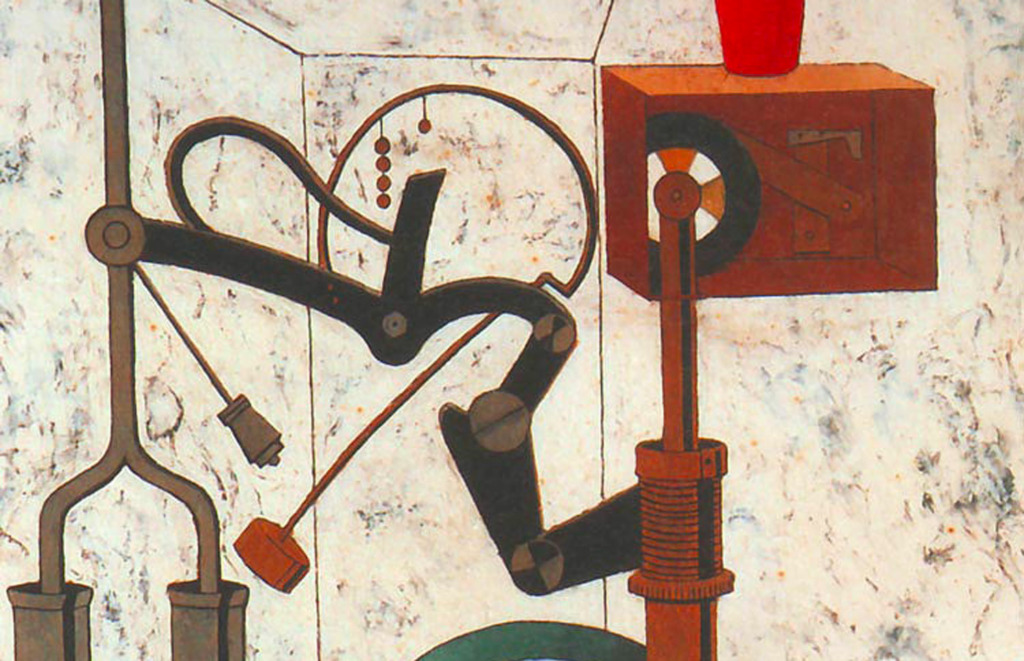

Francis Picabia, Danse de Saint-Guy (Tabac-Rat), 1919-1949, Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jacques Faujour/Dist. GrandPalaisRmn

Marcel Duchamp, Fontaine, 1950 (réplique de 1917 original), © MNAM, Paris

La ligne, la géométrie, l’industriel… Un rapport apparaît entre votre œuvre et ce tableau de Picabia… À quel moment avez-vous décidé de créer à partir d’objets industriels ?

En effet. En 1966, en pleine remise en question de mon travail, je me suis mis à faire des tubes en relief, à travailler avec le carton et des peintures industrielles… Et un jour, alors que je n’avais pas les moyens de faire une grande sculpture pour une exposition, je fis un dessin industriel très précis, avec des dimensions, des côtes, et je le trouvais très intéressant ! Je pars du principe que les artistes créent tous des objets, tandis que moi, je faisais quelque chose qui se rapporte à l’information sur l’objet. Pourquoi l’information sur l’objet ne serait-elle pas aussi intéressante que l’objet ? Il se trouve que j’ai la chance d’avoir un frère, Serge, qui était dessinateur industriel. Et dans ses livres, je découvre plein de croquis, de dessins industriels qui me paraissaient une imagerie réellement novatrice par rapport à tout ce que l’on connaît en art. Je commence alors à copier des engrenages de crémaillère et je crée une œuvre sur des Profils conjugué à développantes, etc…

Dessin de l’Arc majeur, projet artistique monumental de Bernar Venet

The Venet Foundation – Bernar Venet – Credit photo : Etienne Revault

The Venet Foundation – Bernar Venet – Credit photo : Etienne Revault

The Venet Foundation – Bernar Venet – Credit photo : Etienne Revault

Au moment où vous développez tous ces sujets liés à la mécanique, avez-vous toujours en tête l’œuvre de Picabia ?

J’avais oublié ce tableau de Picabia… et quelque temps plus tard, je redécouvre un autre de ses tableaux, très important aussi : Machine à tourner vite, qui ressemble étrangement à mes sujets. C’est un engrenage de crémaillère, exactement ce que je faisais au trait noir sur fond blanc, réalisé sur carton. Tout d’un coup, je découvre cette relation entre nous deux ! Heureusement pour moi, comme je m’en suis libéré, on ne dira pas que je fais du sous-Picabia.

Certains penseront qu’il formule une critique de la civilisation industrielle. Qu’en pensez-vous ?

Oui, certains diront qu’il y avait là une critique de la civilisation industrielle, comme ce qu’a fait Charlie Chaplin en 1936 dans Les Temps modernes. Moi, je ne pense pas que les artistes étaient particulièrement critiques de ces idées à ce moment-là. Je ne pense pas que parce que notre civilisation perd le Nord, ces artistes créaient ces tableaux pour la critiquer. Il me semble qu’ils étaient purement dans la provocation. Faire une machine comme ça, inutile à peindre, c’était tellement loin de tout ce que l’on attend d’un tableau : on y cherche surtout la séduction de la peinture. Or chez Picabia, il n’y en a pas du tout : il y a certes de la couleur, mais il n’y a pas de séduction dans son sujet.

Qu’est-ce qui vous fascine dans le travail de Picabia ?

Il peint des objets complètement fous, des objets que l’on dit mécaniques, mais privés de toute utilité logique. On peut dire qu’ils sont voués à l’inaction. Il fait table rase du passé…

Cet artiste inclassable du XX e siècle a renversé les conventions artistiques et n’a eu de cesse de réinventer la peinture tout au long de sa carrière… Est-ce cet esprit libre qui vous a inspiré ?

Il est vraiment l’artiste du XX e siècle, avant notre génération, qui s’est libéré de la notion de style. Quand j’ai commencé en 1966, je voulais aussi tout faire, sauf de l’art tel qu’on le connaissait, bien que je n’avais pas ce côté provocateur. Je n’aurais jamais mis, dans mon travail, cette sorte de fantaisie, comme dans la Parade amoureuse, où je ne sais pas quel titre un peu fantaisiste ou poétique. C’était impossible pour moi : j’étais beaucoup trop strict et rigoureux, et je partais dans une direction conceptuelle, plutôt théorique que fantaisiste, comme nos amis Duchamp et Man Ray.

Il est vraiment l'artiste du XX e siècle [...] qui s'est libéré de la notion de style.